Ein unvergesslicher Tag im Zeichen der Radioastronomie

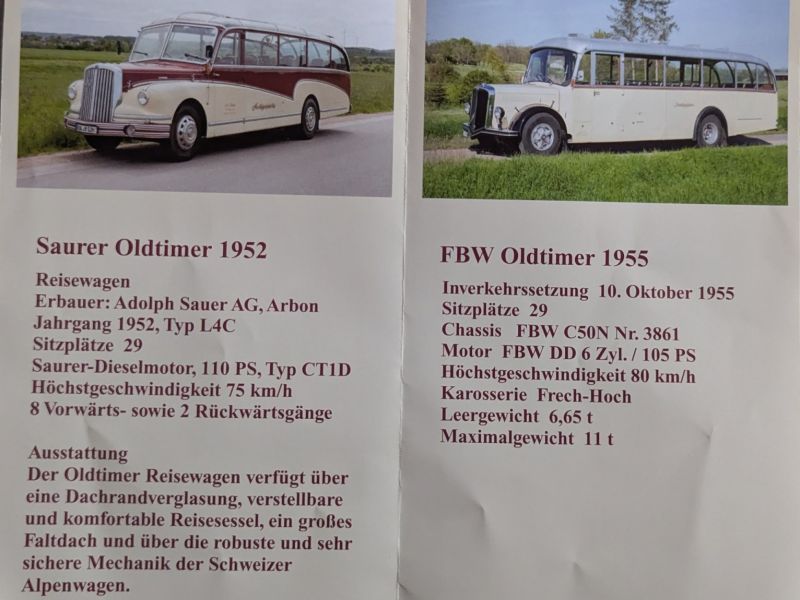

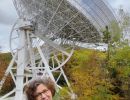

Am 18. Oktober 2025 startete die Donnersberg Relais-Gruppe e.V. zu einer außergewöhnlichen Exkursion in die Welt der Radioastronomie. Früh am Morgen ging es mit einem echten Klassiker los – einem Mercedes-Benz O303 Oldtimer-Reisebus aus dem Jahr 1989 mit 33 Sitzplätzen, 6-Zylinder-Motor und 272 PS. Fahrer und Besitzer M. Schäfer aus Winnweiler brachte die 26 Teilnehmenden aus den verschiedensten DOKs sicher und stilvoll ans Ziel. Abfahrtsorte waren Winnweiler, Kirchheimbolanden und die Autobahnraststätte Wörrstadt, wo die letzten Mitreisenden zustiegen.

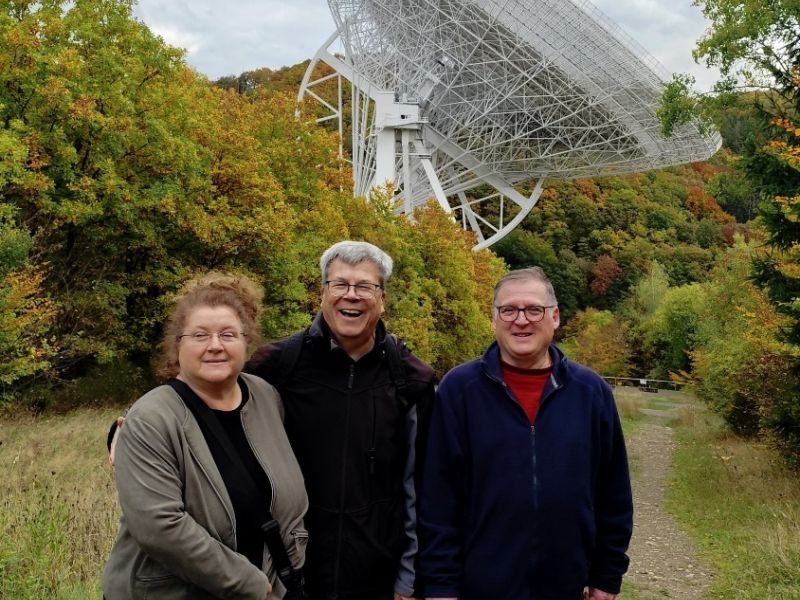

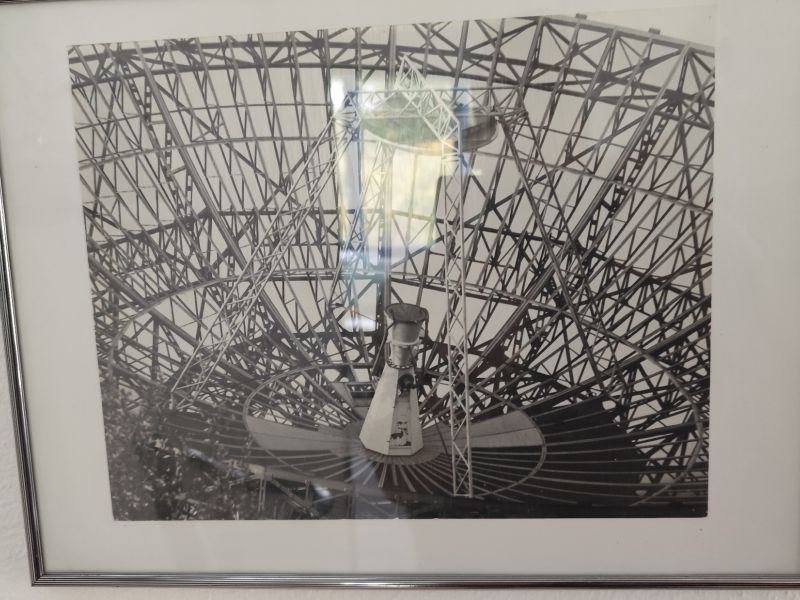

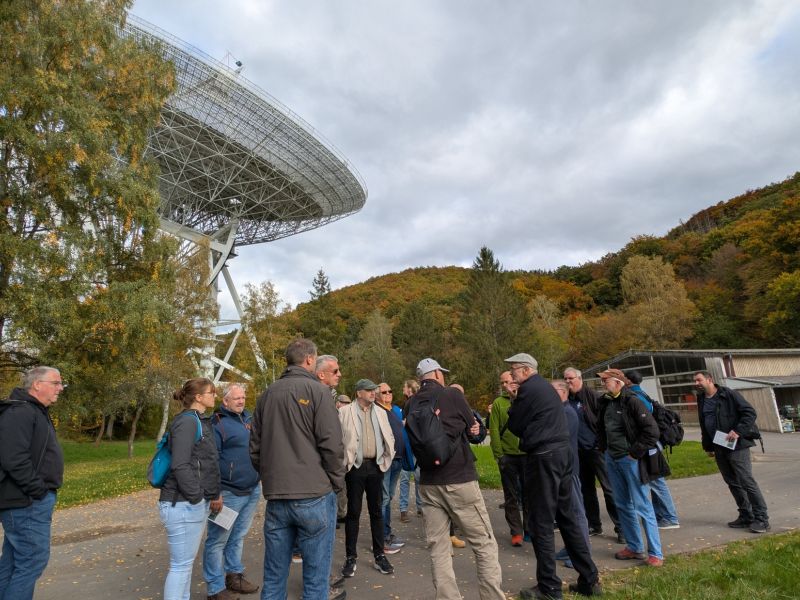

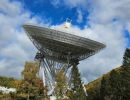

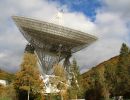

Nach gut zwei Stunden Fahrt erreichte die Gruppe gegen 10 Uhr den Besucherparkplatz in Effelsberg. Schon aus der Ferne beeindruckte die gigantische 100-Meter-Parabolantenne des Radioteleskops – das Herzstück des Max-Planck-Instituts für Radioastronomie (MPIfR).

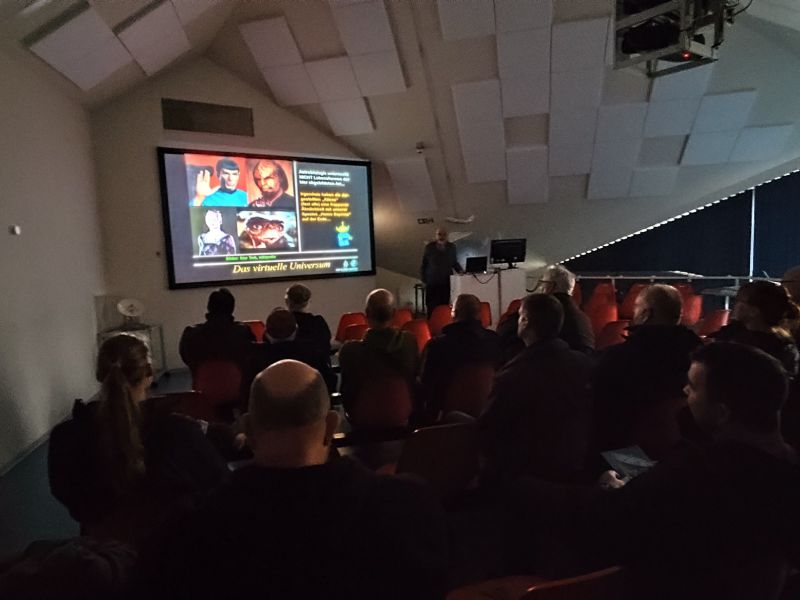

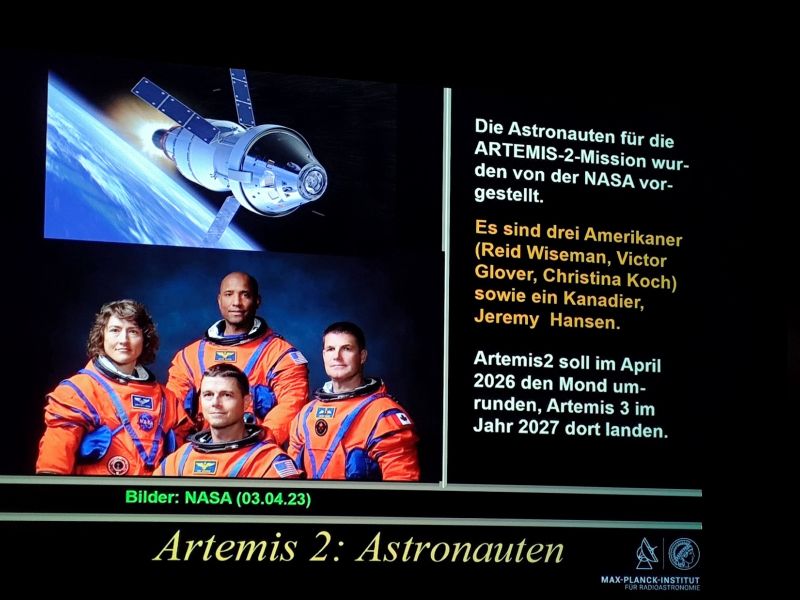

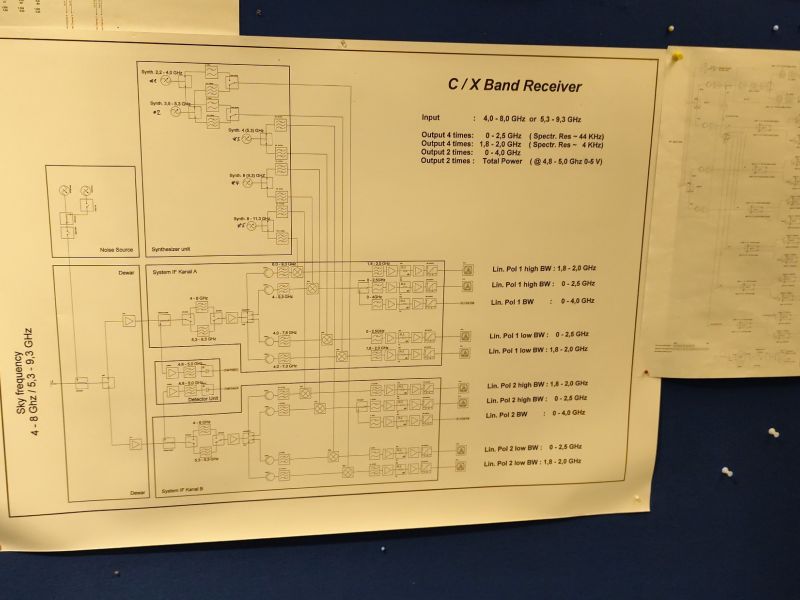

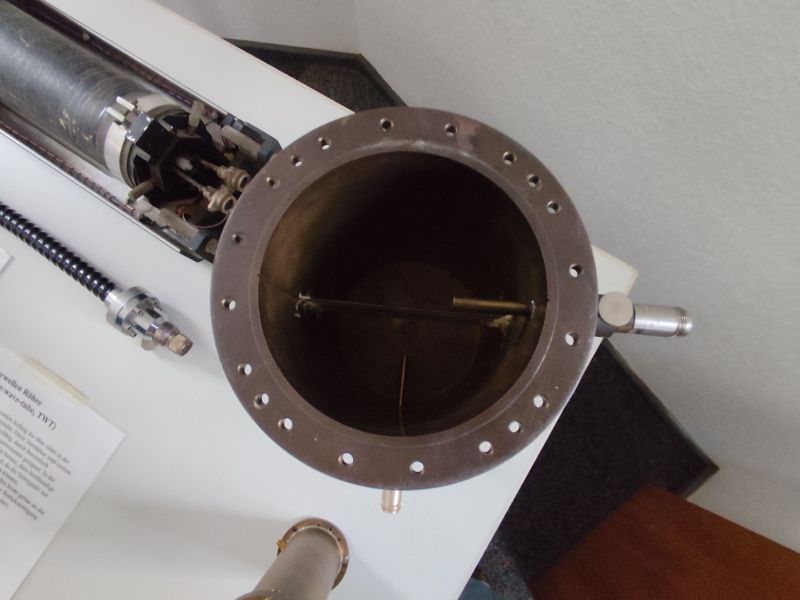

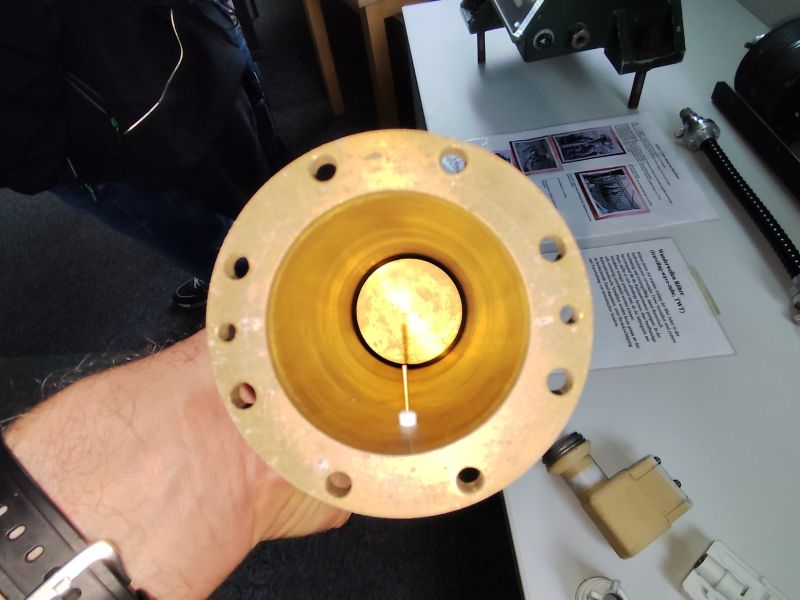

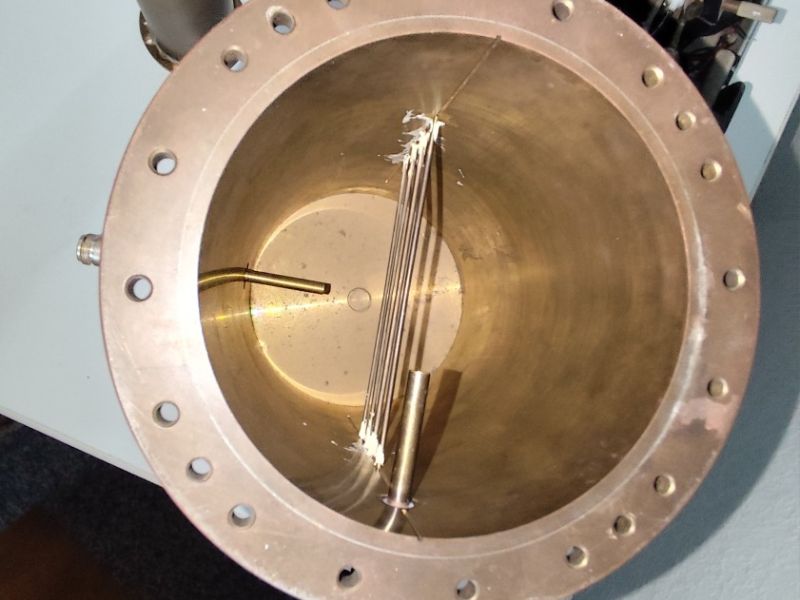

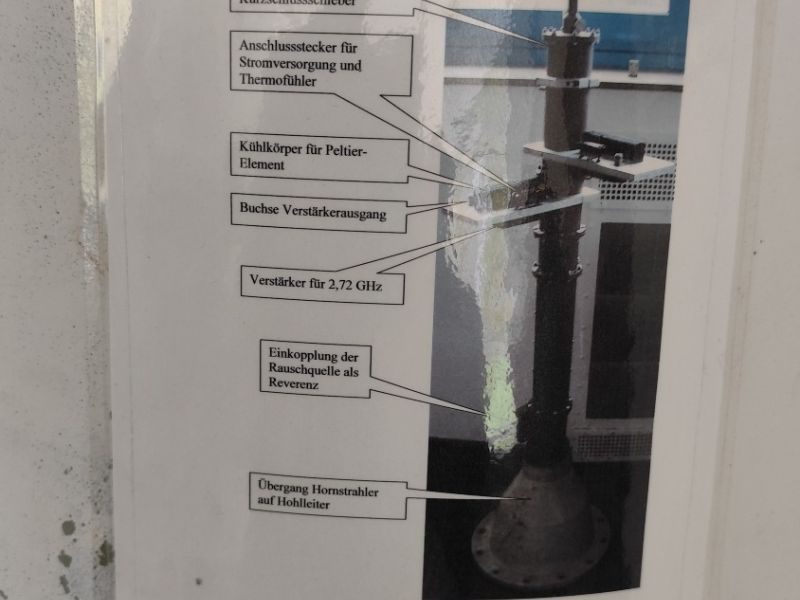

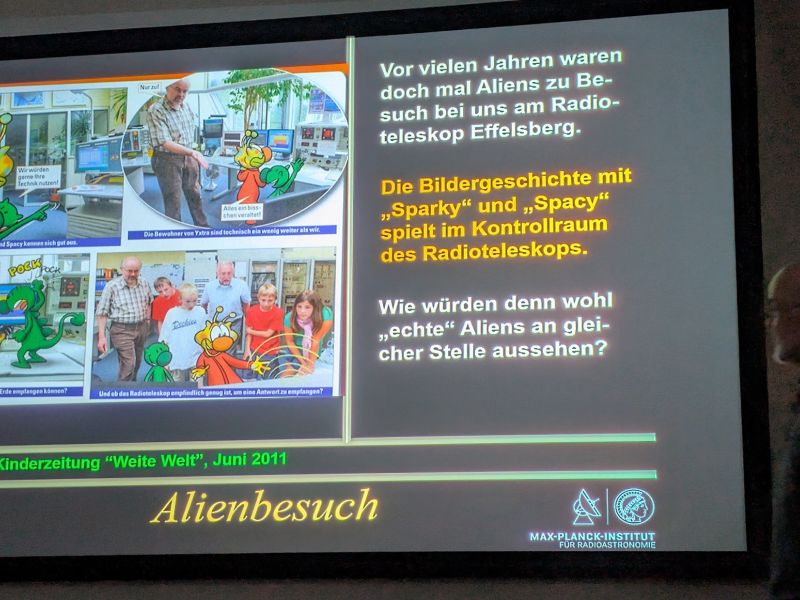

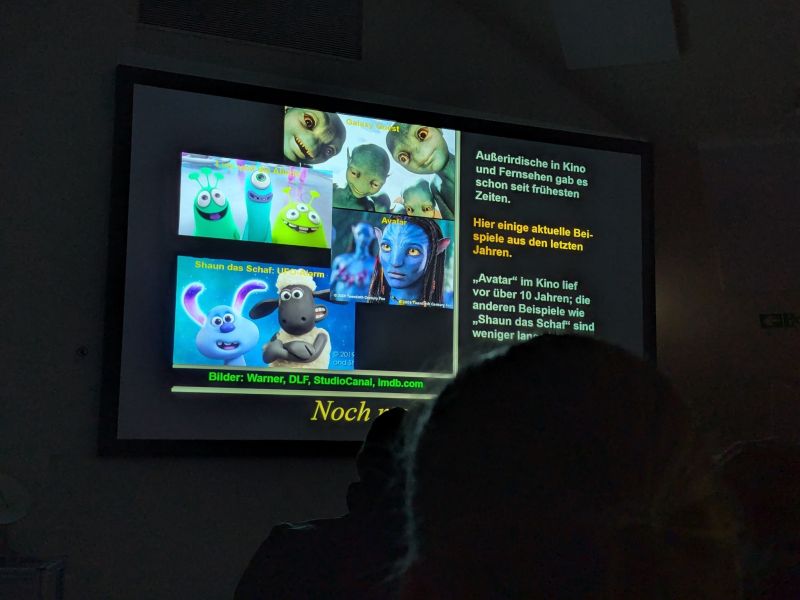

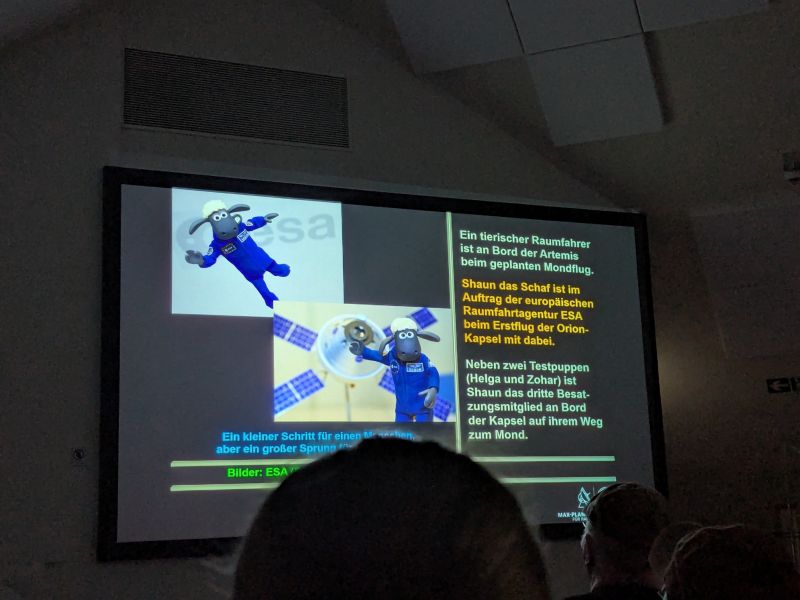

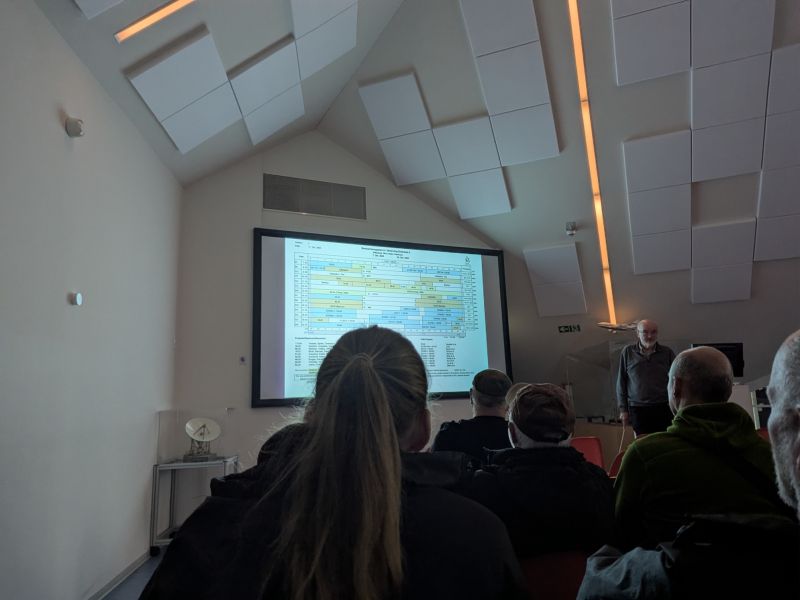

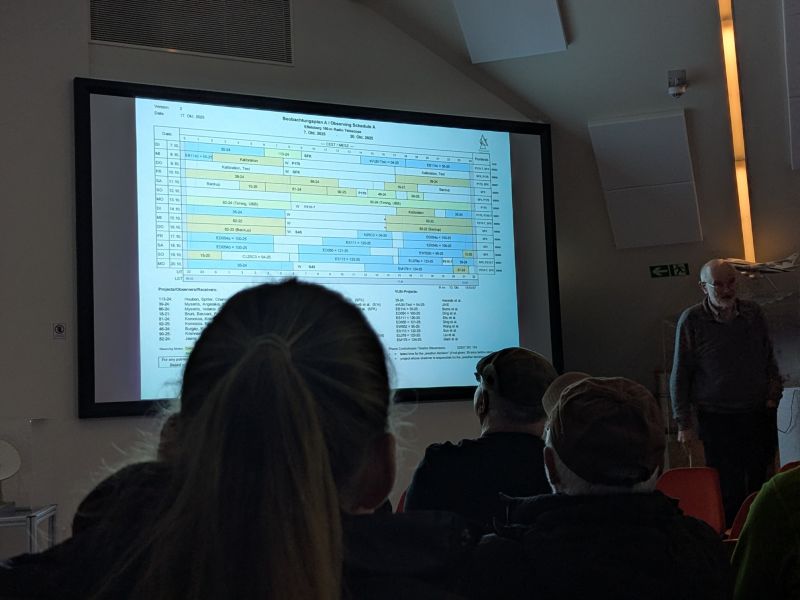

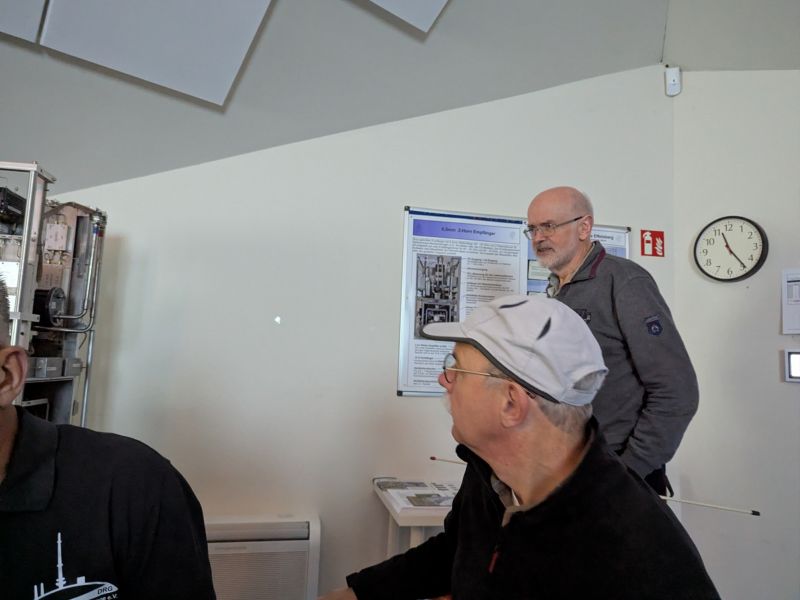

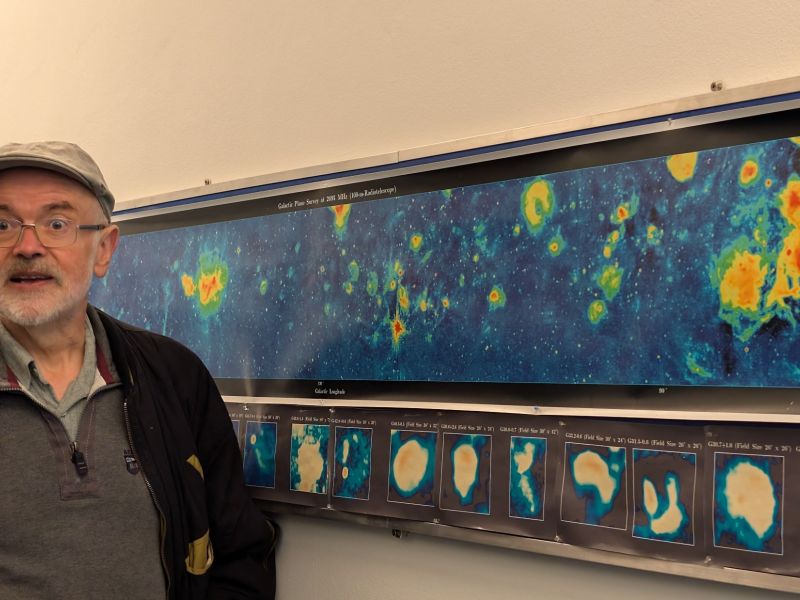

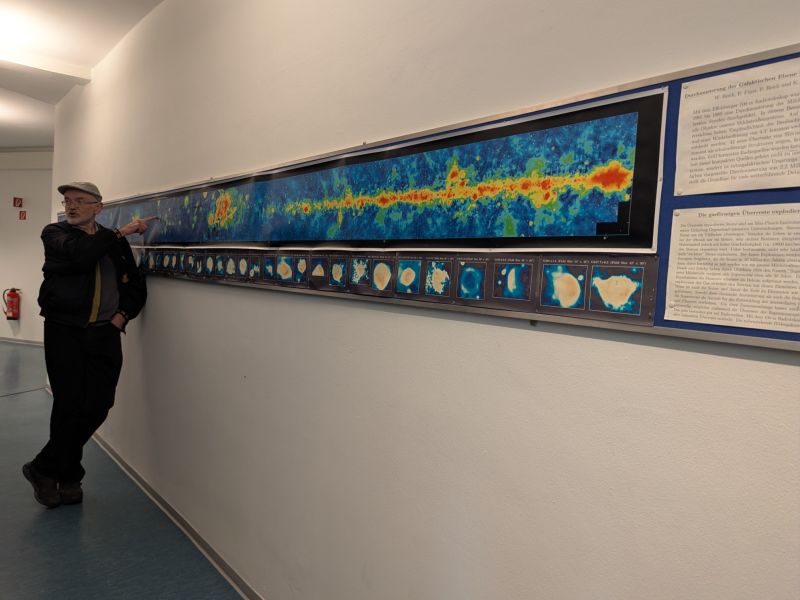

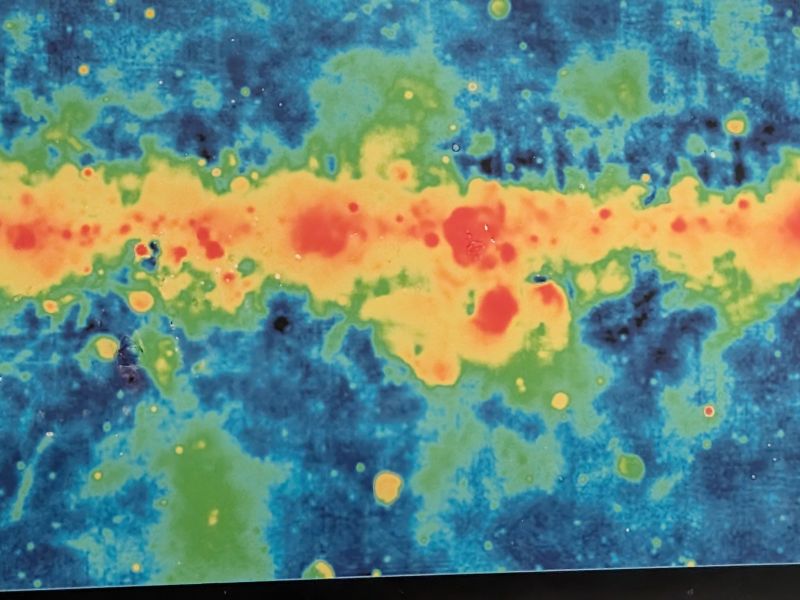

Im Besucherzentrum wurden wir von Dr. Norbert Junkes vom MPIfR herzlich begrüßt. In einem spannenden Vortrag erhielten wir exklusive Einblicke in die Funktionsweise, Geschichte und wissenschaftliche Bedeutung des Teleskops. Das Effelsberg 100-Meter-Radioteleskop, 1971 in Betrieb genommen, war jahrzehntelang das größte vollbewegliche Radioteleskop der Welt. Es ermöglicht Messungen bis zu einer Frequenz von 99 GHz, was einem Wellenlängenbereich von nur wenigen Millimetern entspricht. Damit ist es empfindlich genug, um ferne Galaxien, Pulsare, Molekülwolken und Magnetfelder im Universum zu untersuchen.

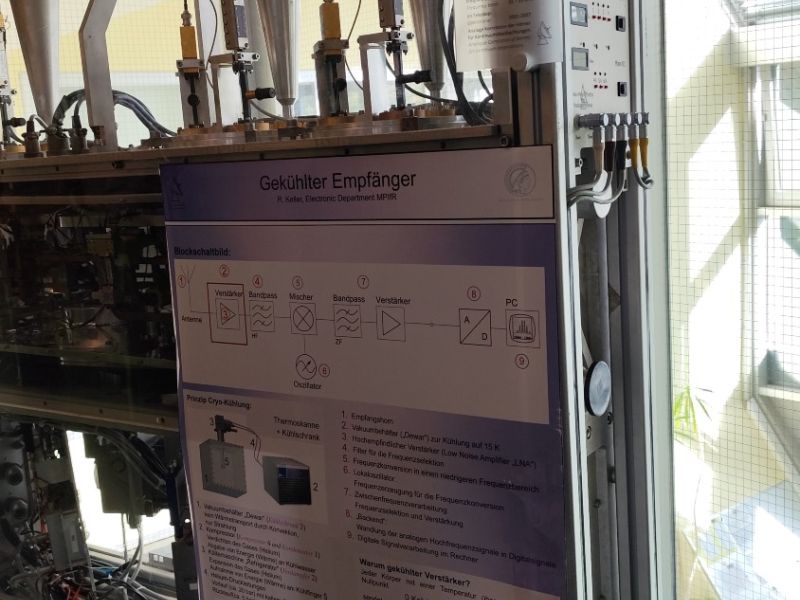

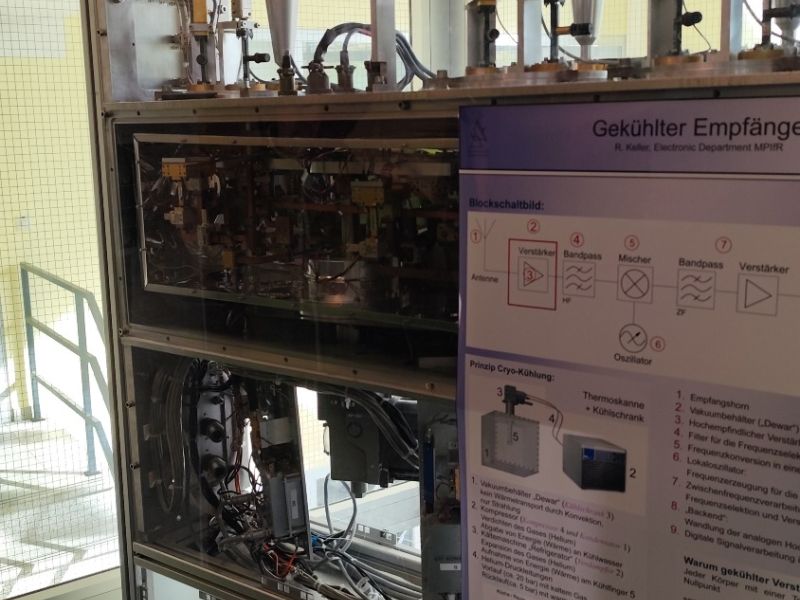

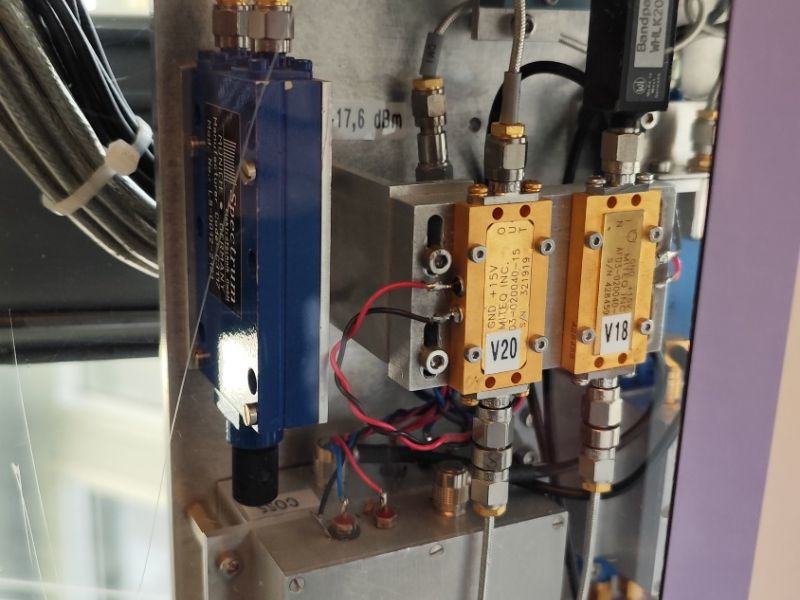

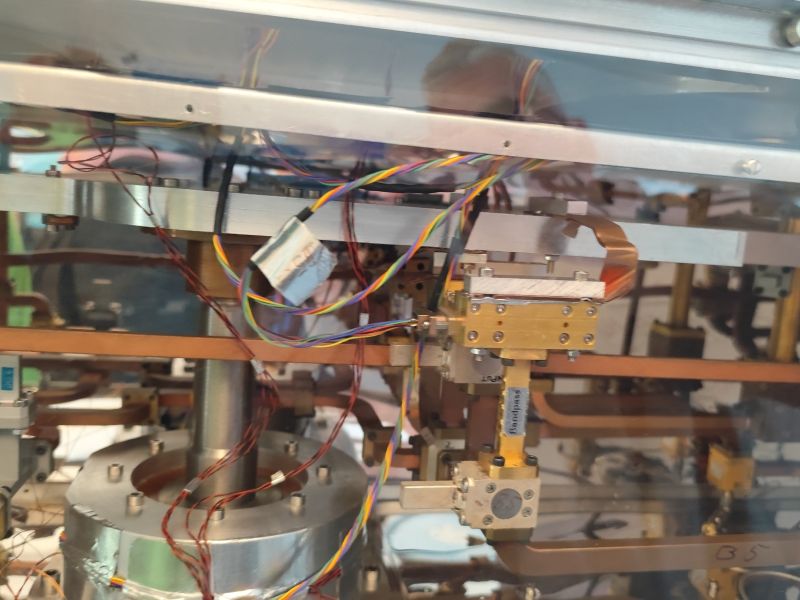

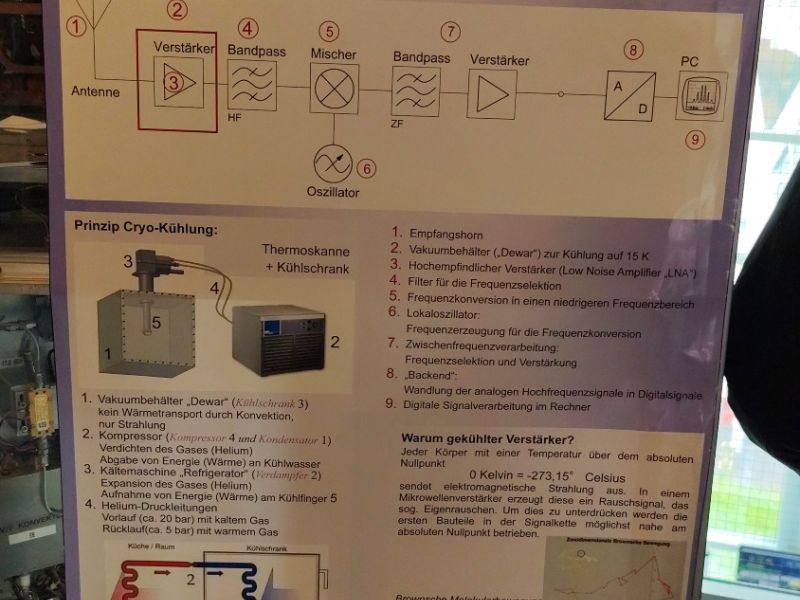

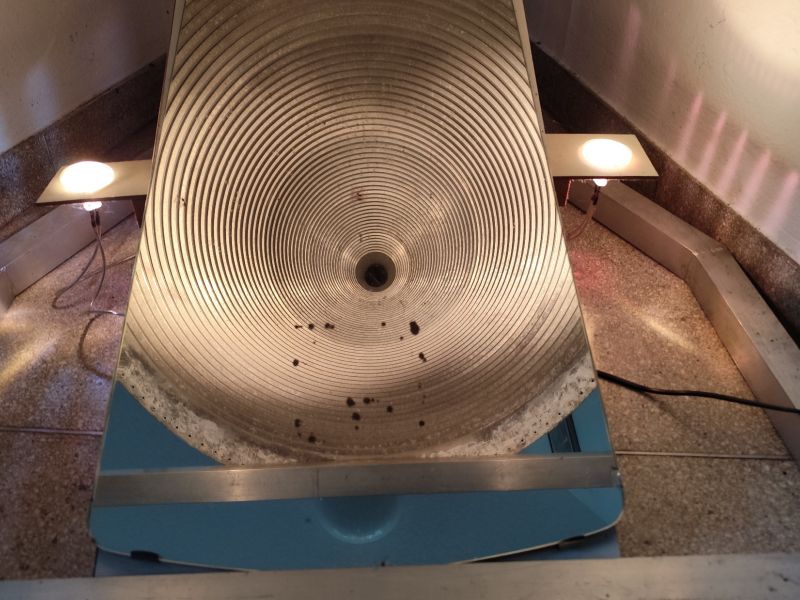

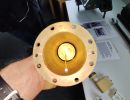

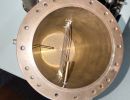

Um die extrem schwachen Signale aus den Tiefen des Alls zu erfassen, sind die Empfangssysteme auf Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt heruntergekühlt – nur wenige Kelvin über 0 K. Präzision ist alles: Selbst winzige Farbnasen beim Anstrich der riesigen Parabolfläche würden bereits die Empfangsqualität beeinträchtigen. Eine zentrale Rolle spielt Effelsberg auch im Very Long Baseline Interferometry (VLBI)-Netzwerk, in dem Radioteleskope weltweit zusammengeschaltet werden, um gemeinsame Beobachtungen durchzuführen. Nur durch diese Synchronisation – mit zwei atomgenauen Uhren im Pikosekunden-Bereich – war es möglich, das weltberühmte erste Bild eines Schwarzen Loches in der Galaxie M87 zu erzeugen.

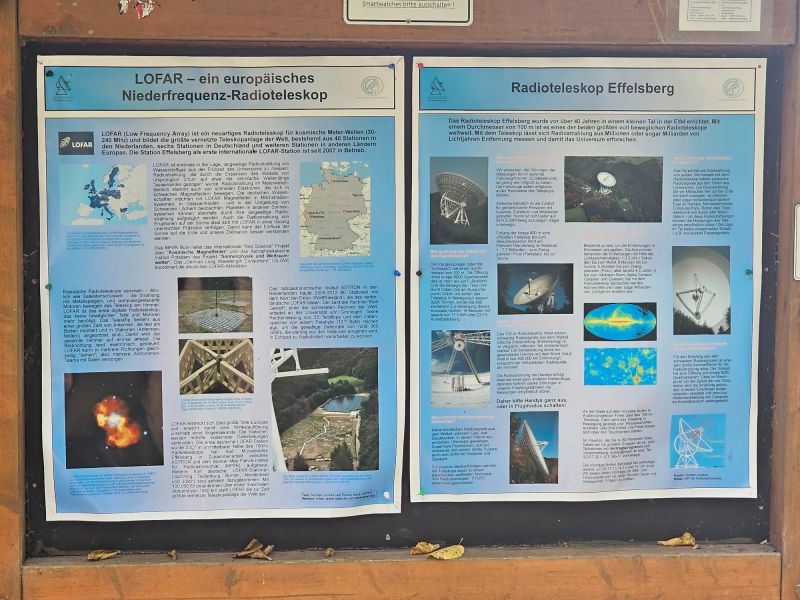

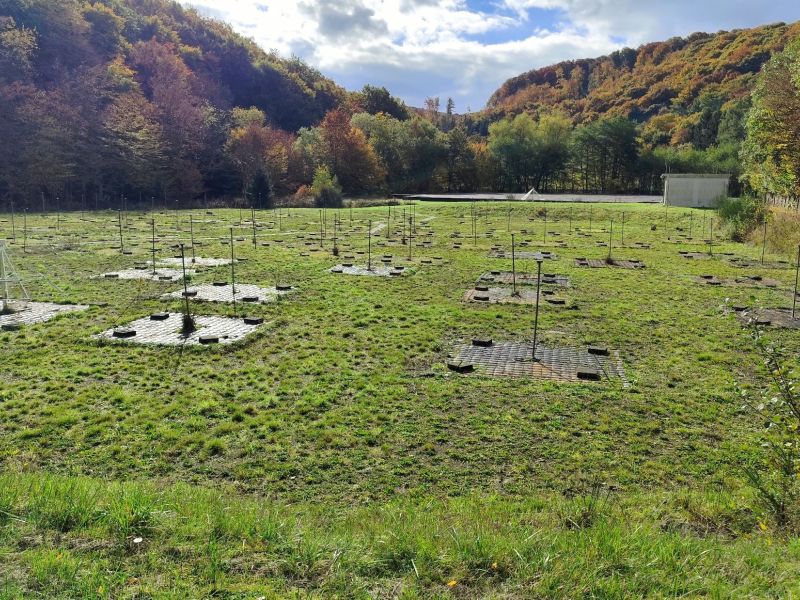

Beim Rundgang über das Gelände besichtigten wir auch das LOFAR-Antennenfeld (Low Frequency Array). Dieses europaweite Netzwerk aus tausenden Dipolantennen arbeitet im Bereich von 30 bis 240 MHz und dient zur Erforschung von Phänomenen wie Sonnenstürmen, kosmischer Strahlung und Magnetfeldern. Durch die Verknüpfung vieler kleiner Stationen entsteht ein „virtuelles“ Teleskop mit einem Durchmesser von mehreren hundert Kilometern – ein beeindruckendes Beispiel moderner Radioastronomie.

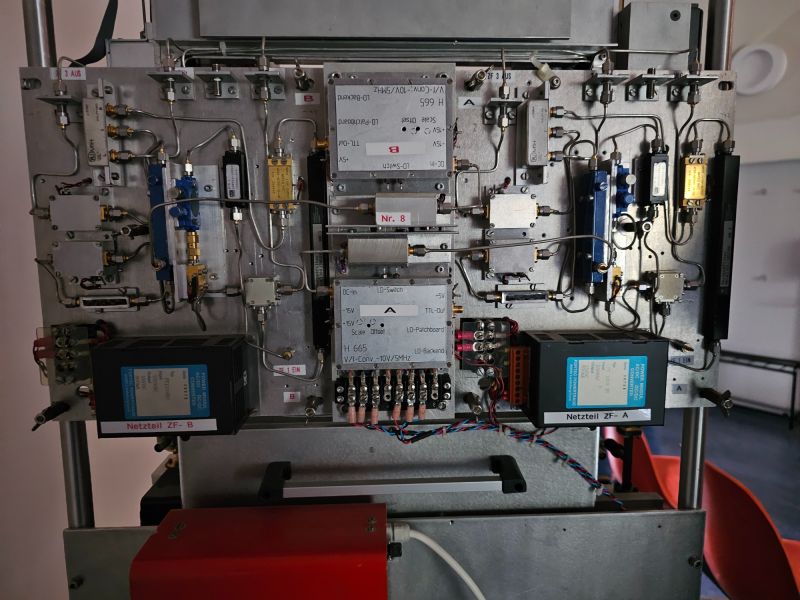

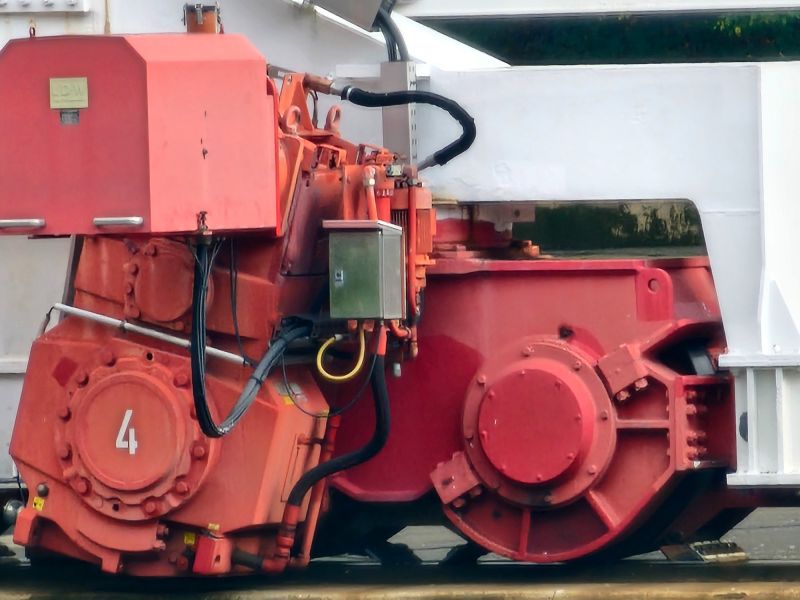

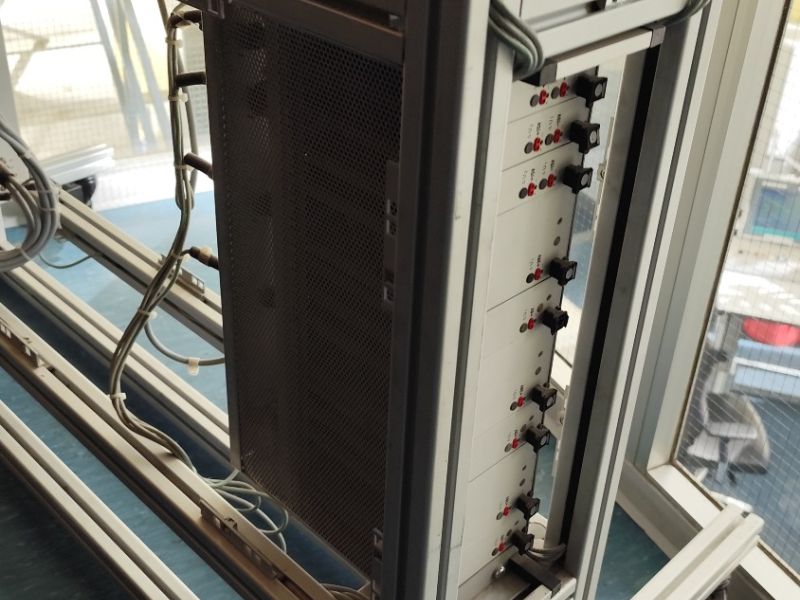

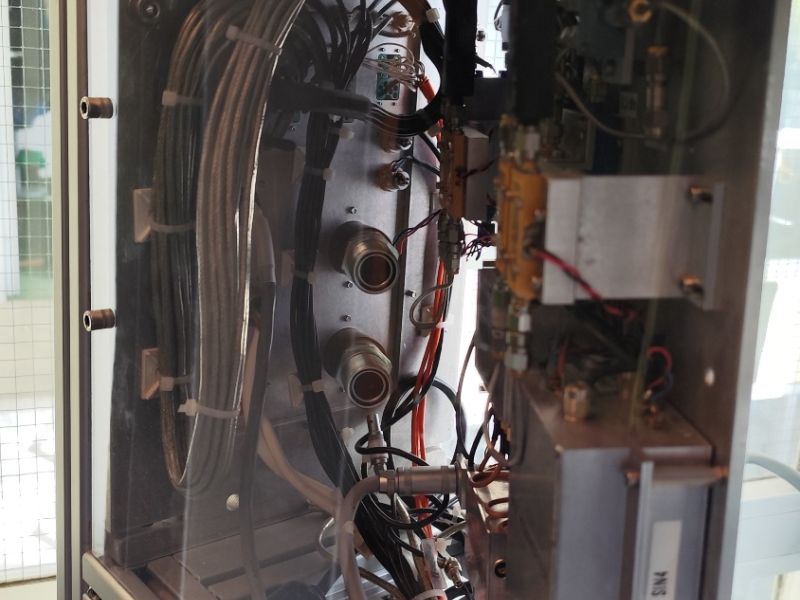

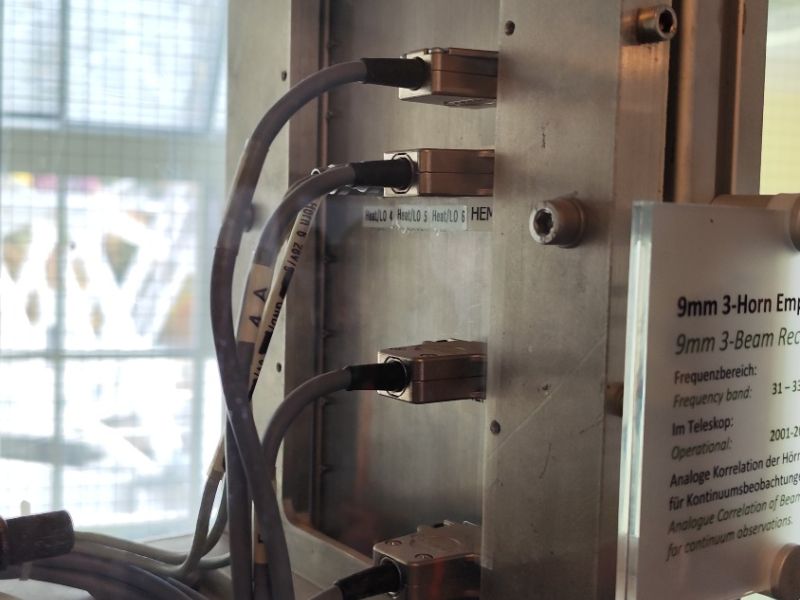

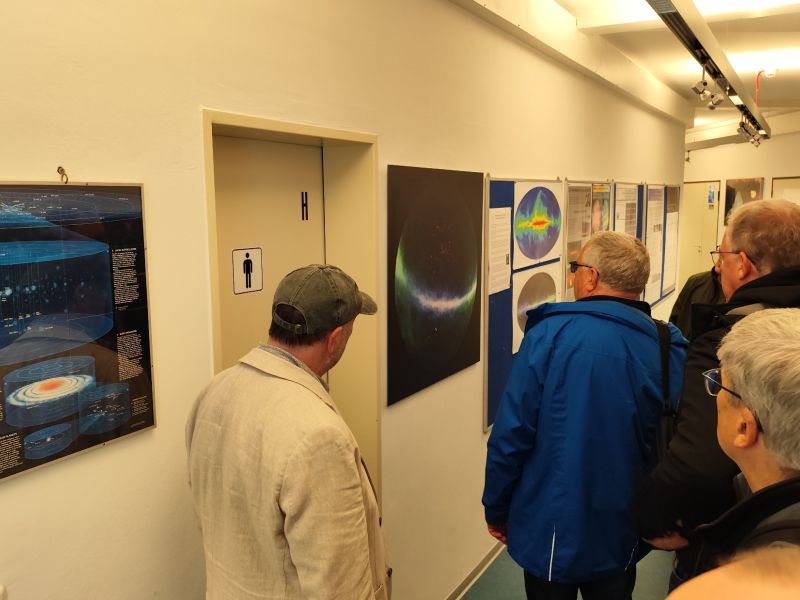

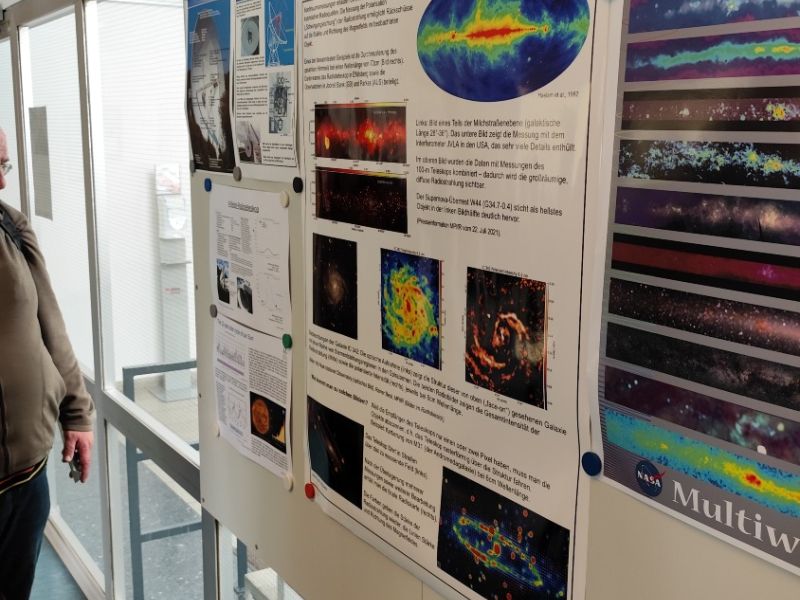

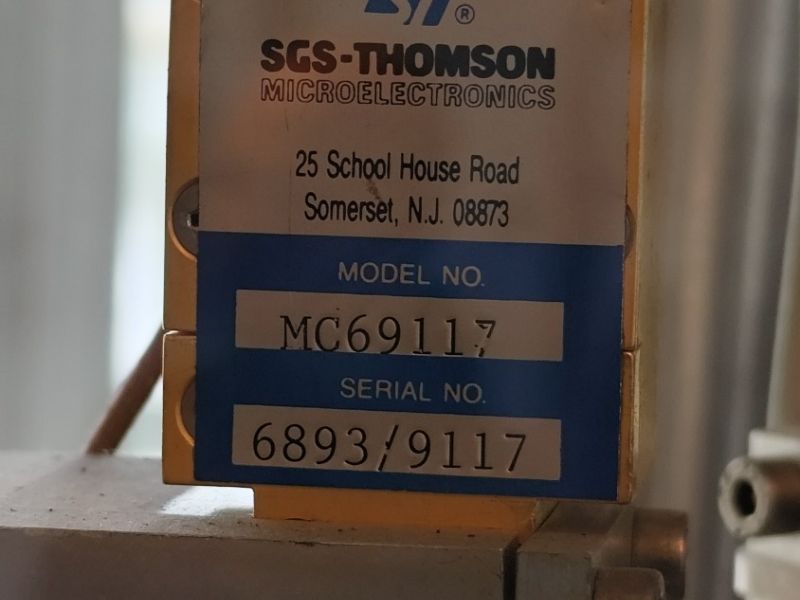

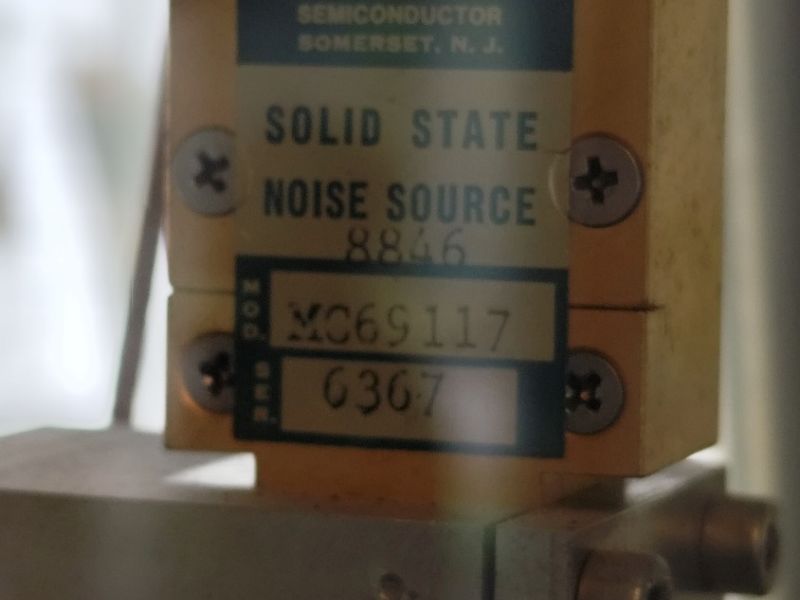

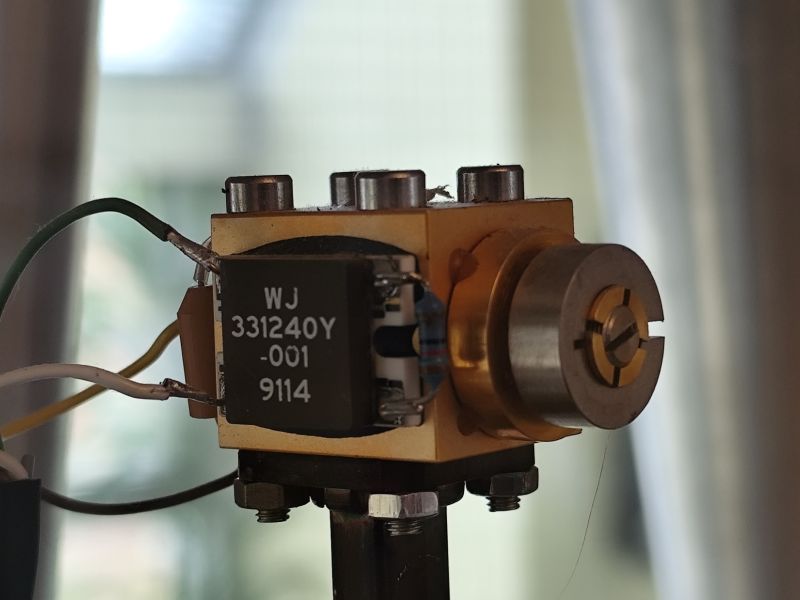

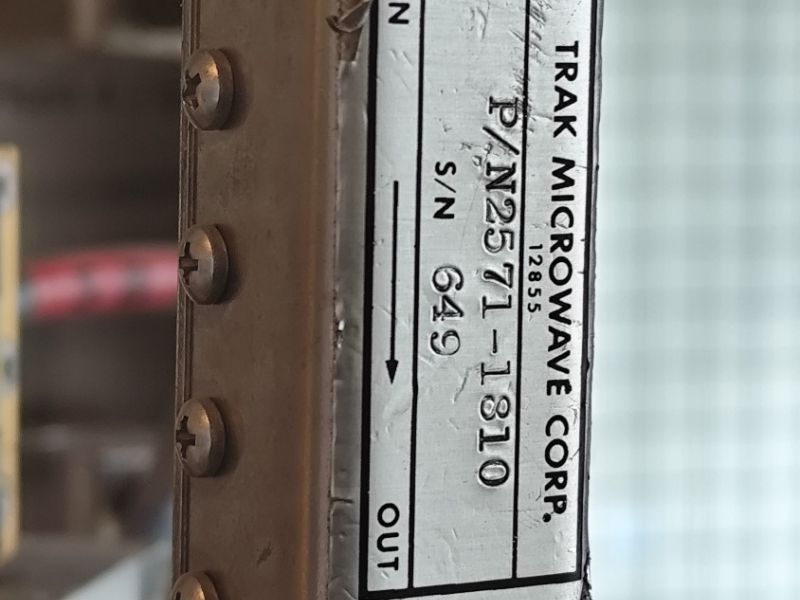

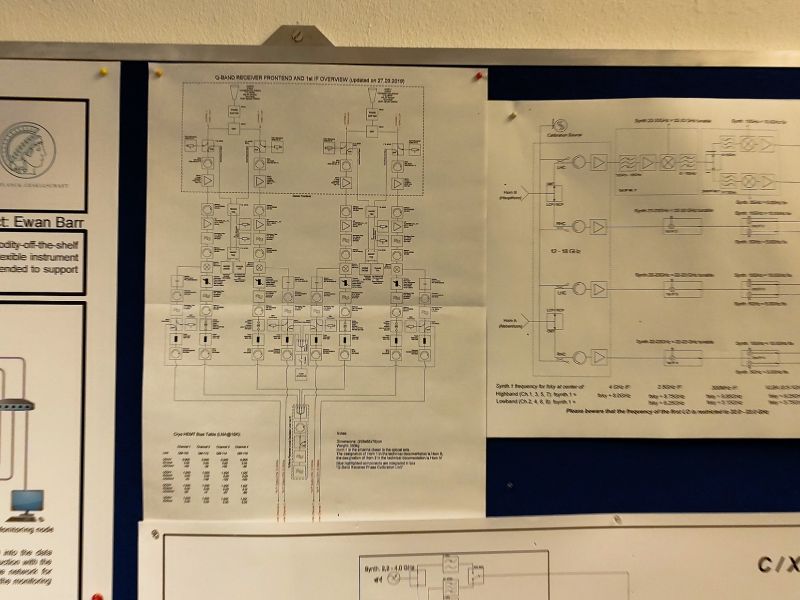

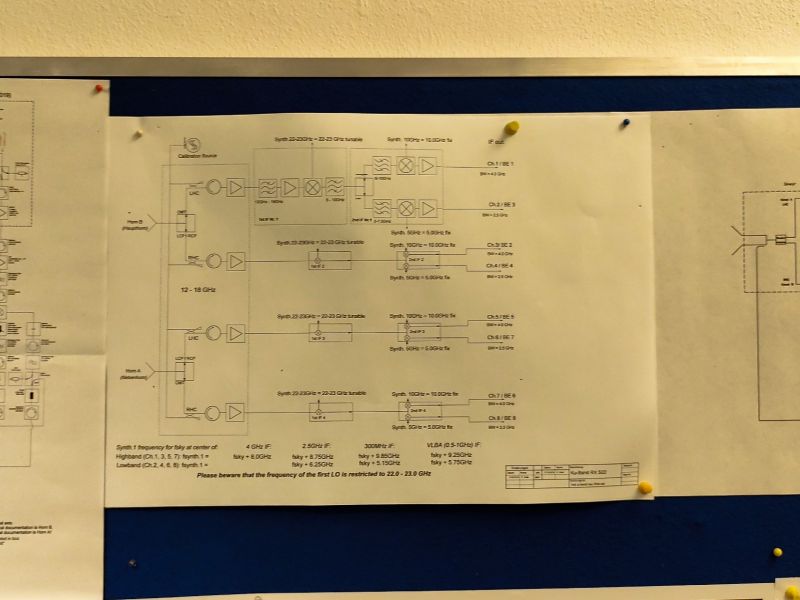

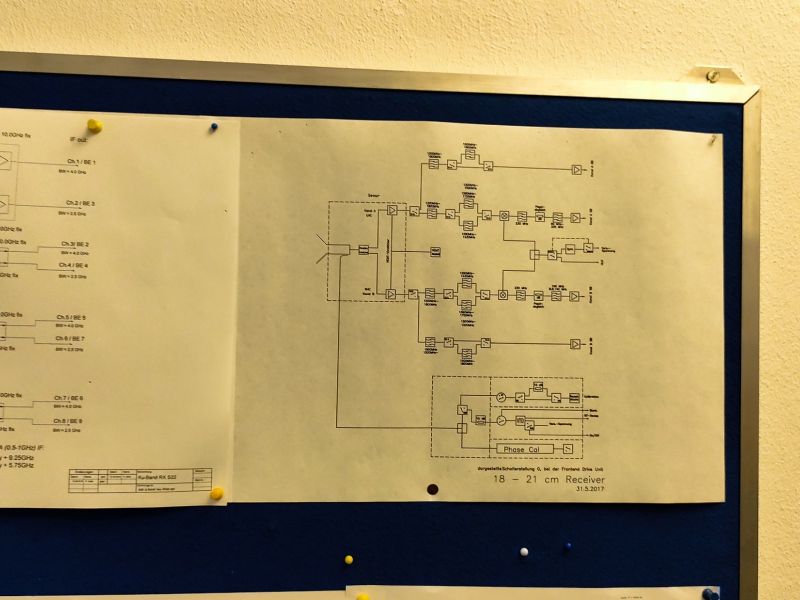

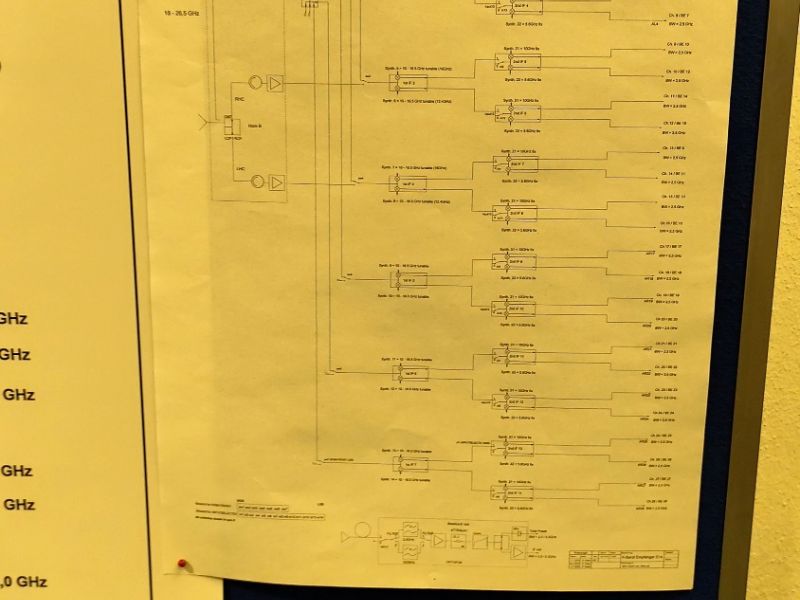

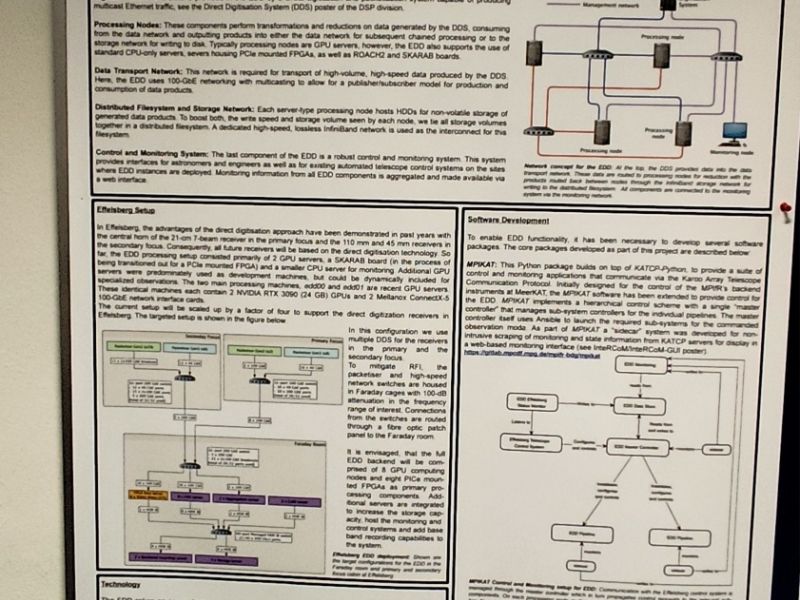

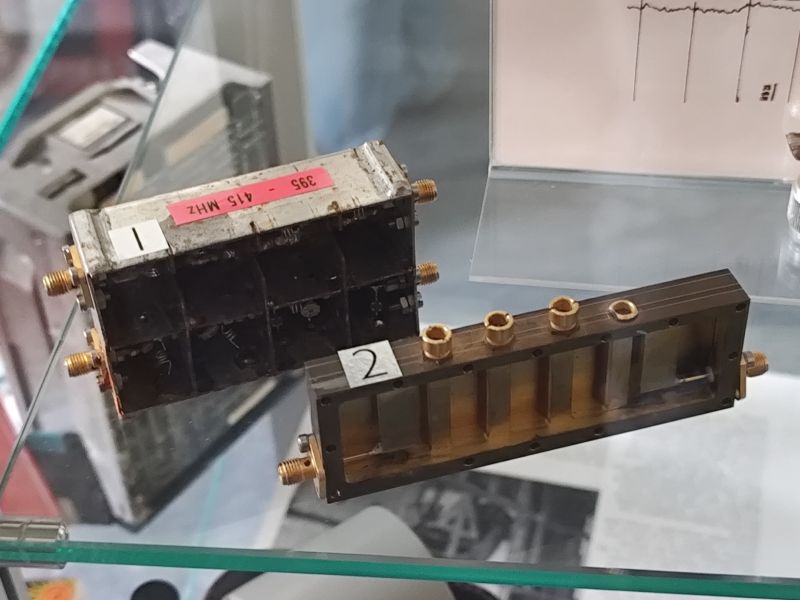

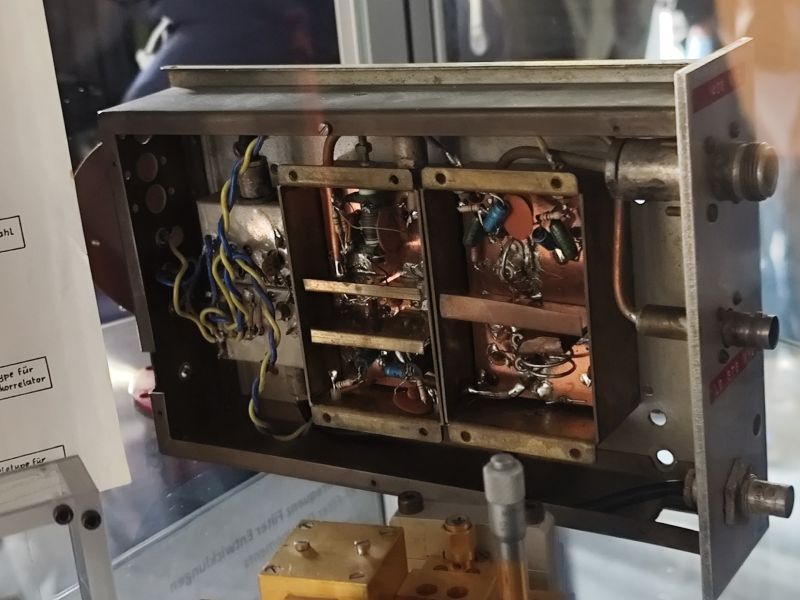

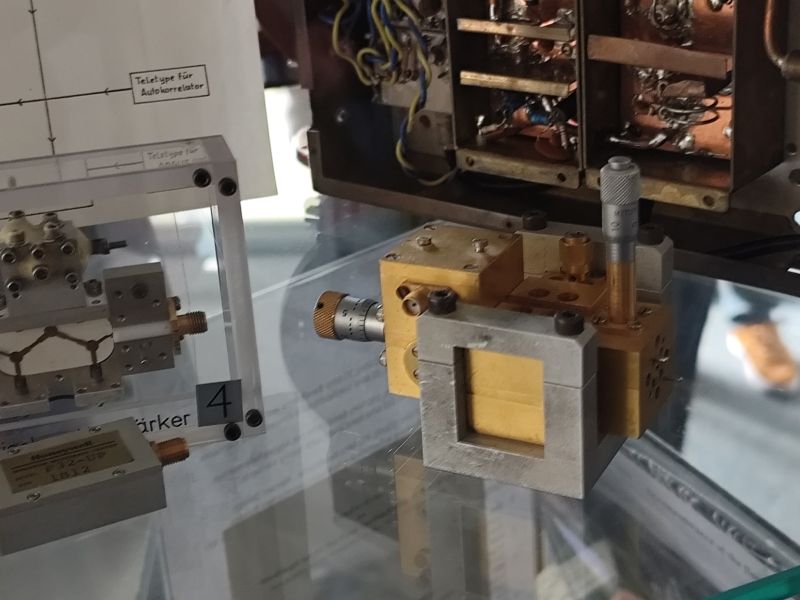

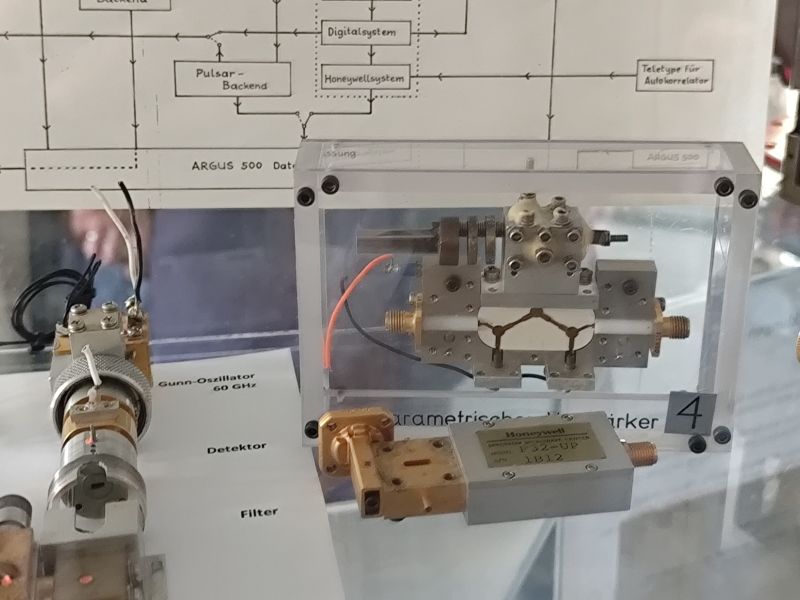

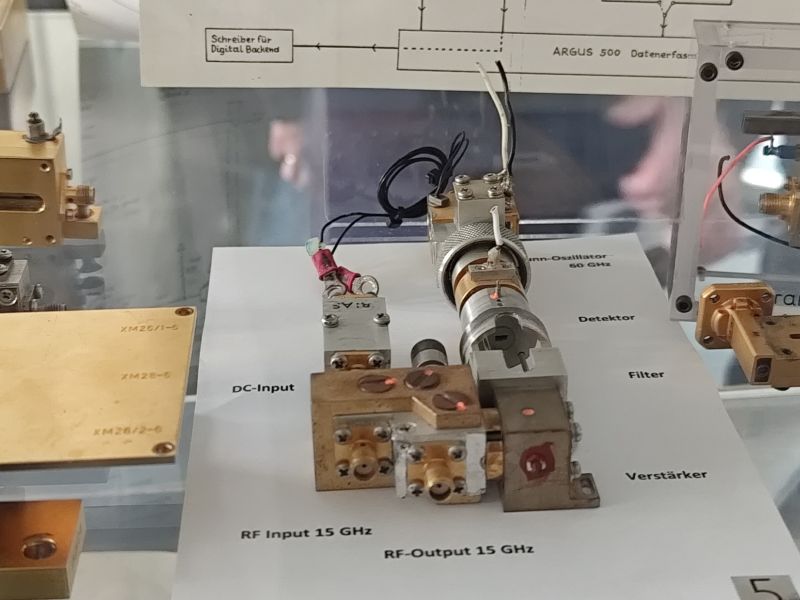

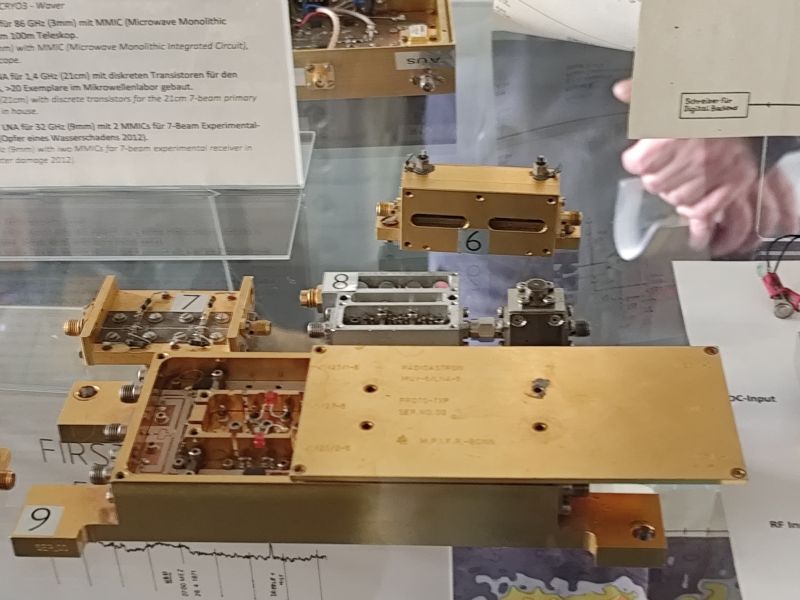

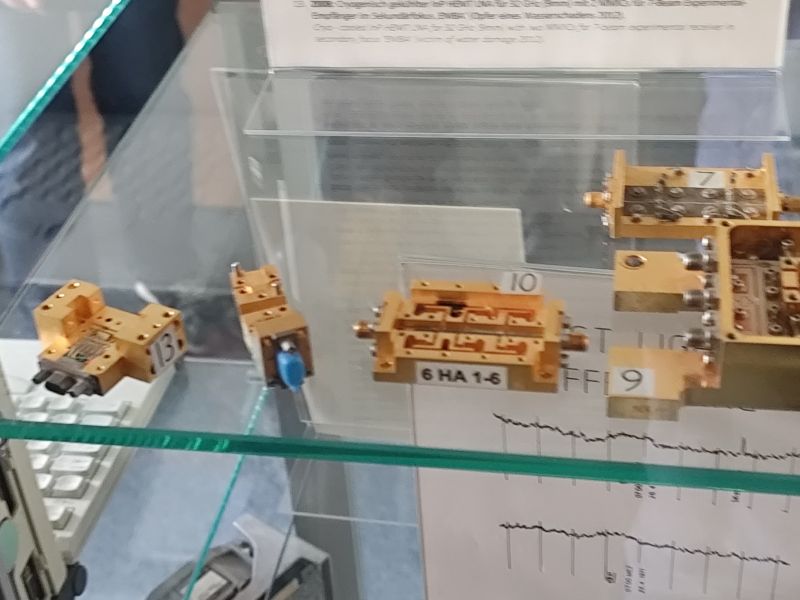

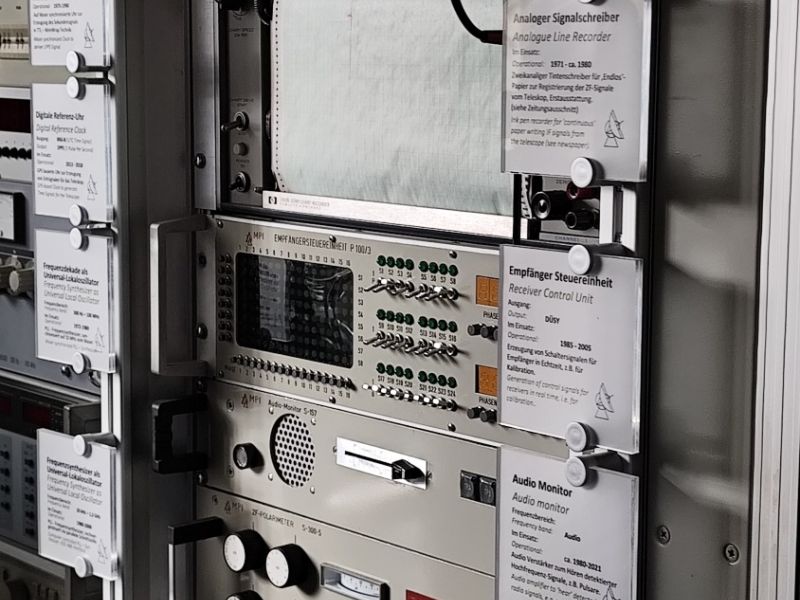

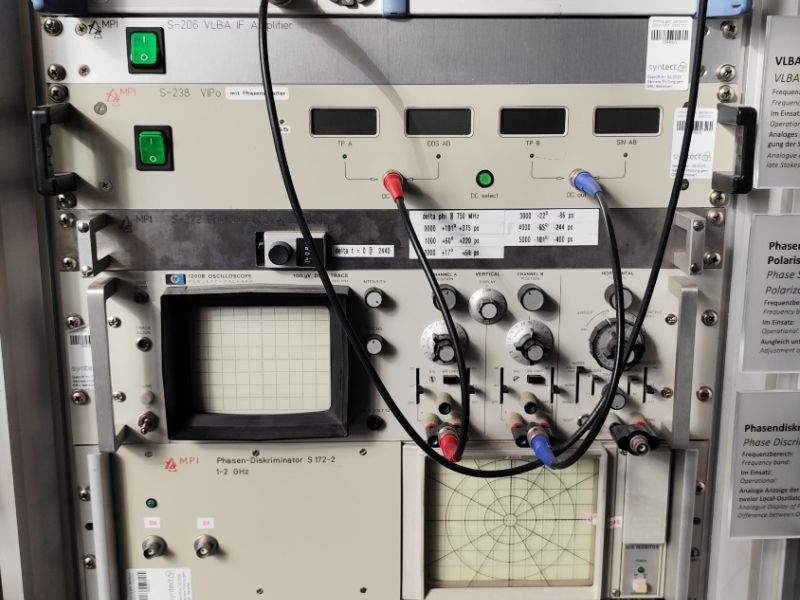

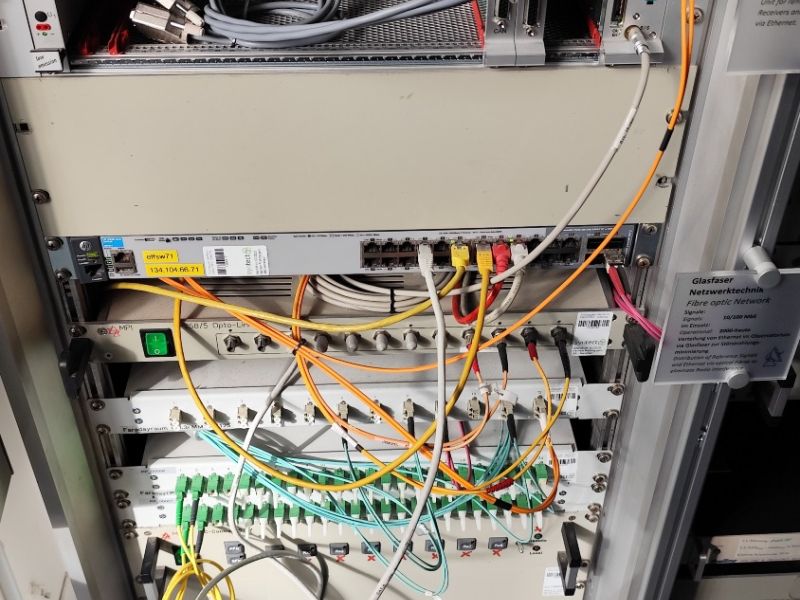

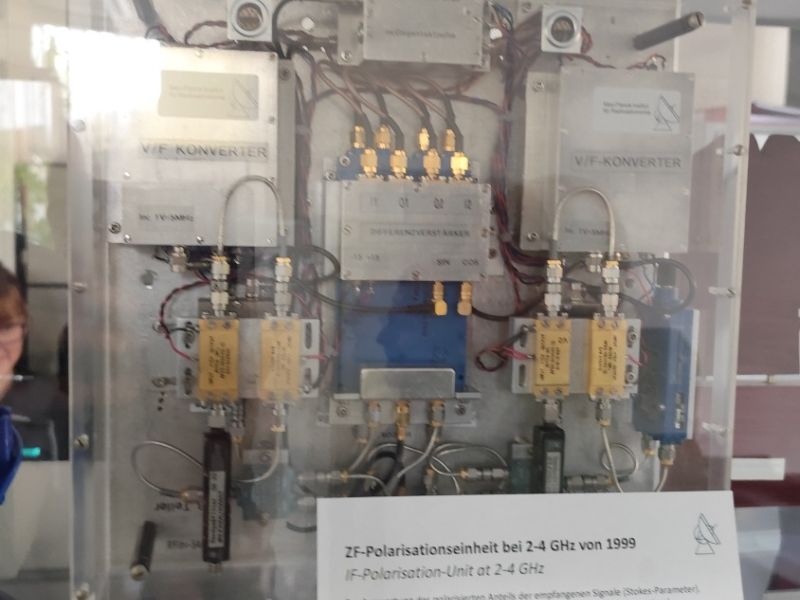

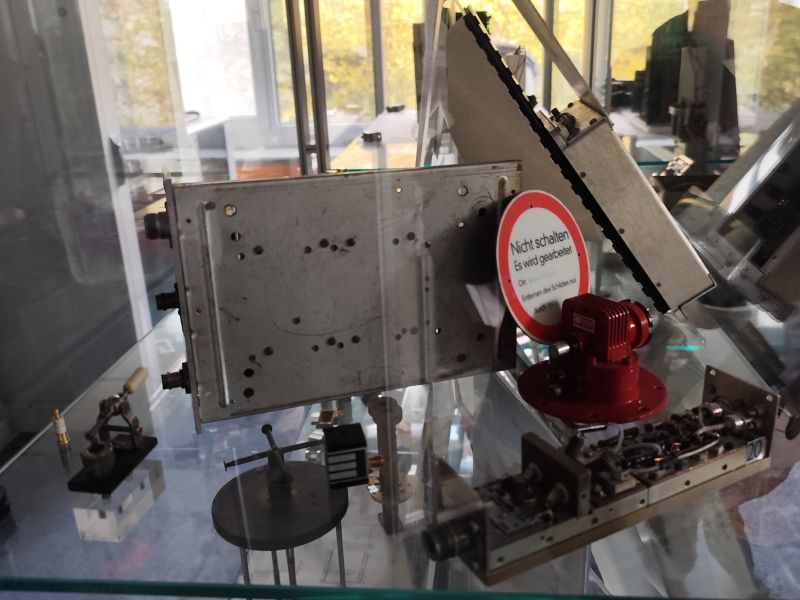

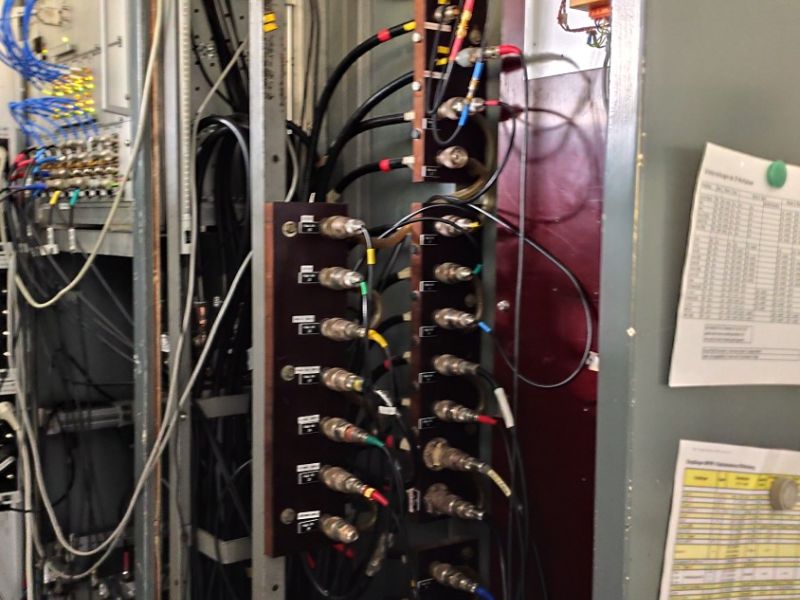

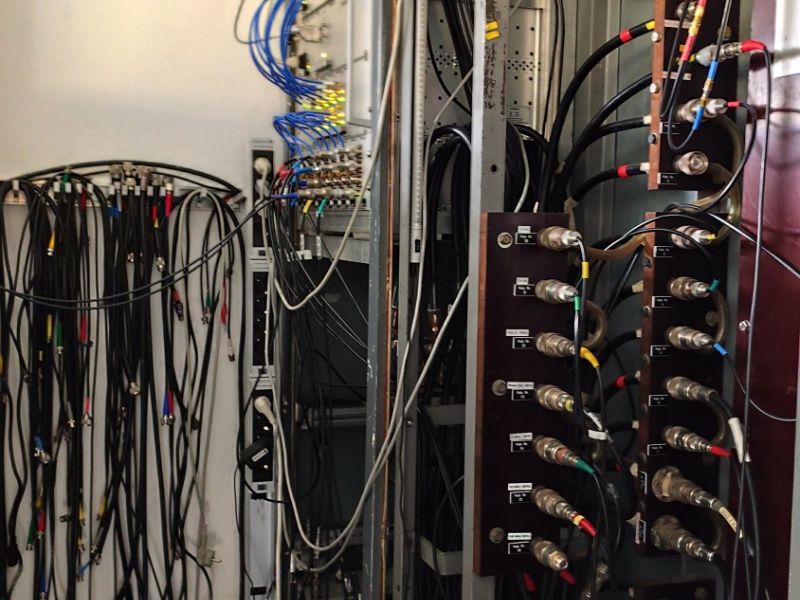

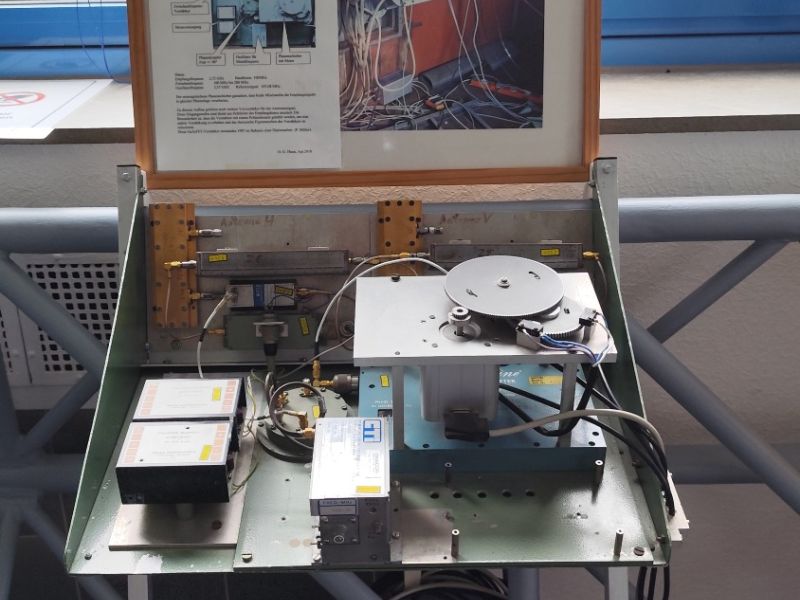

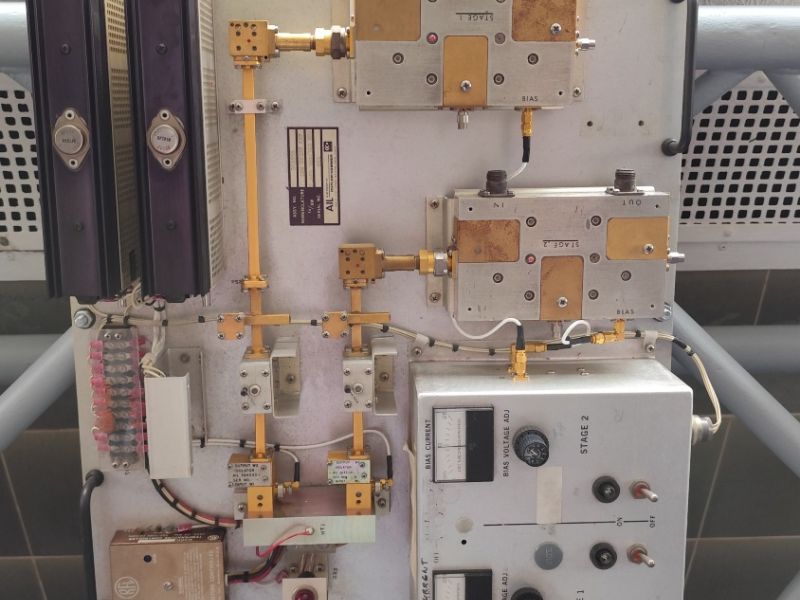

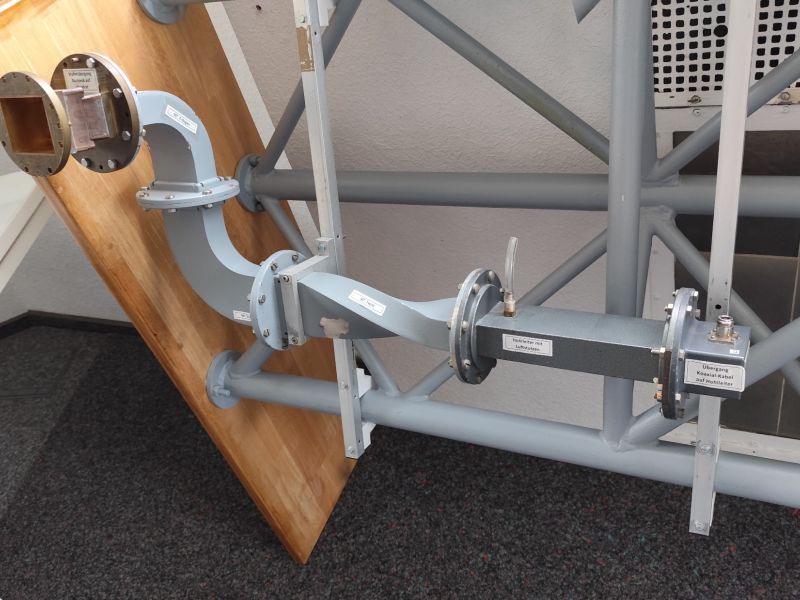

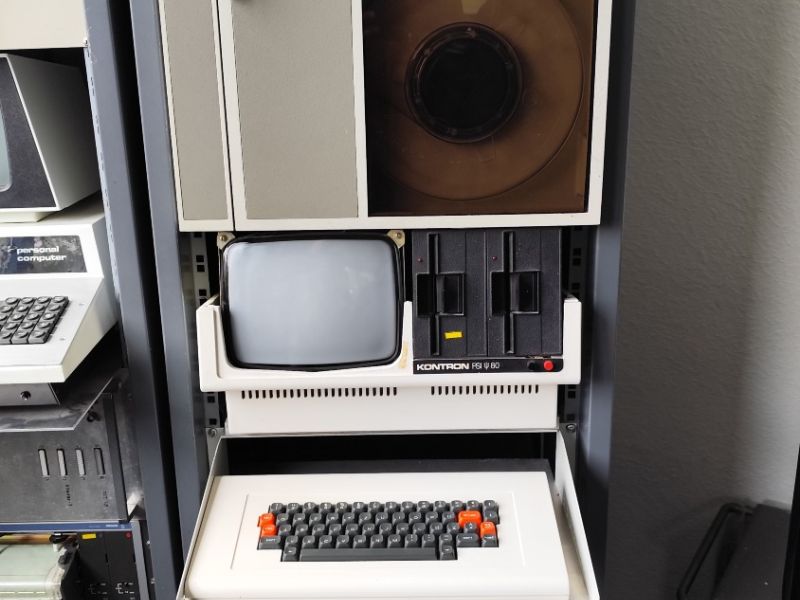

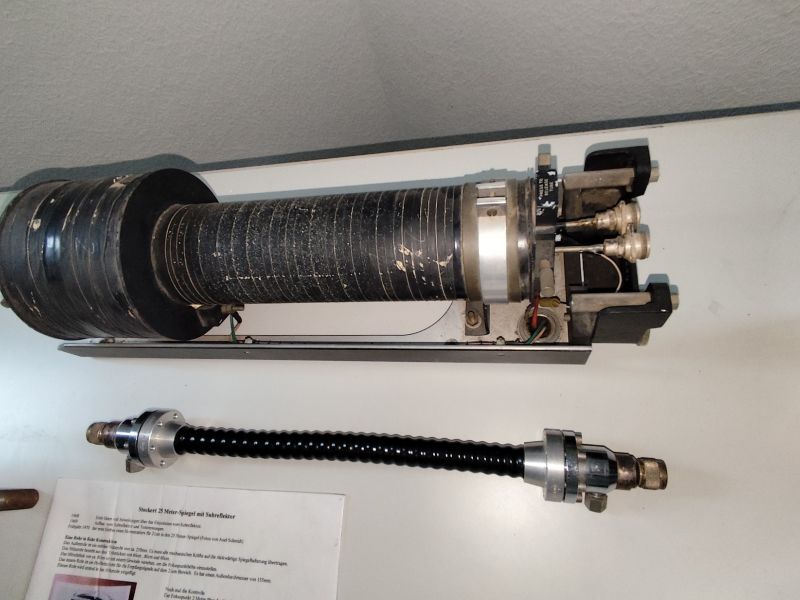

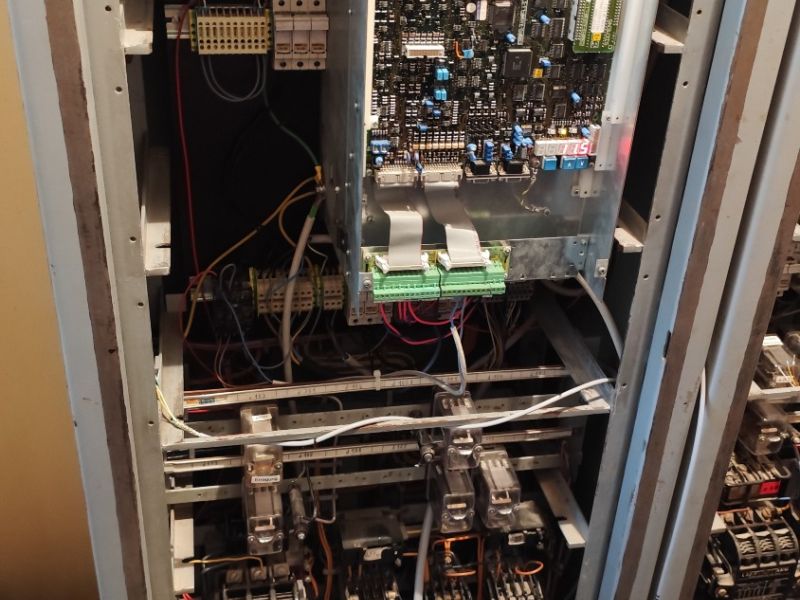

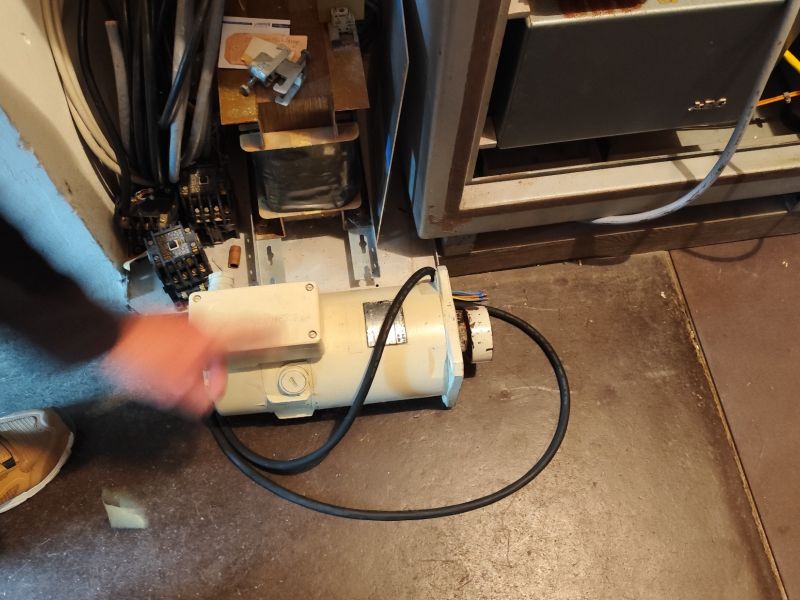

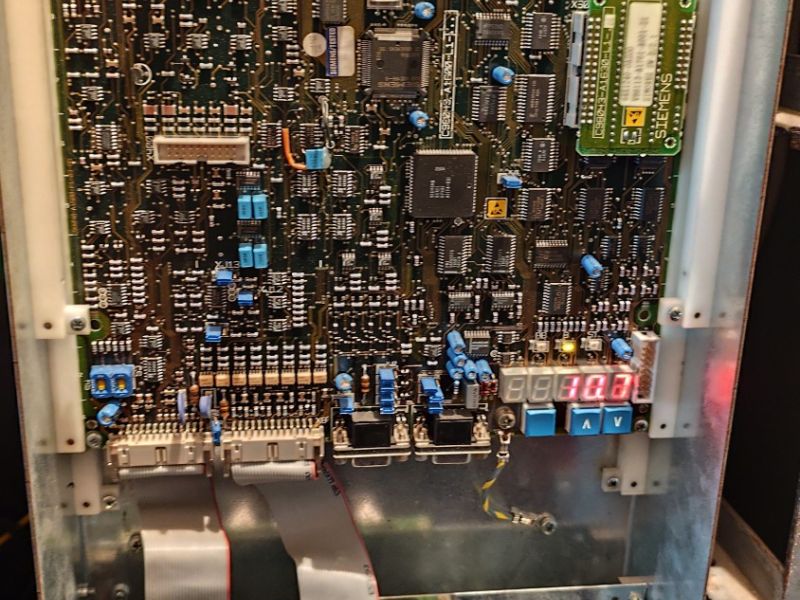

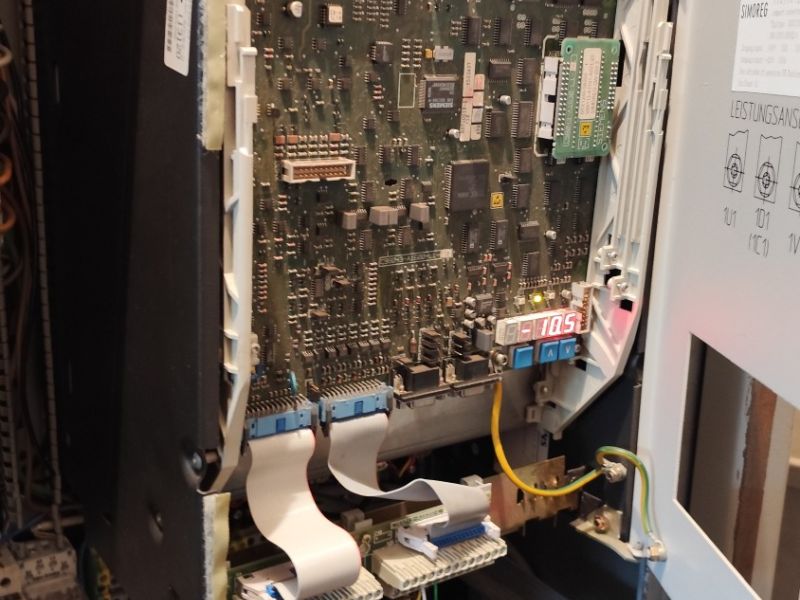

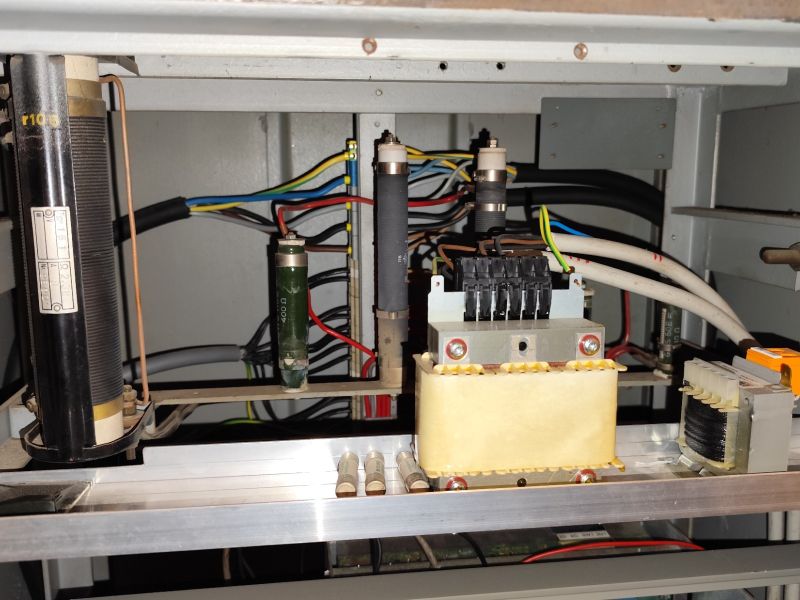

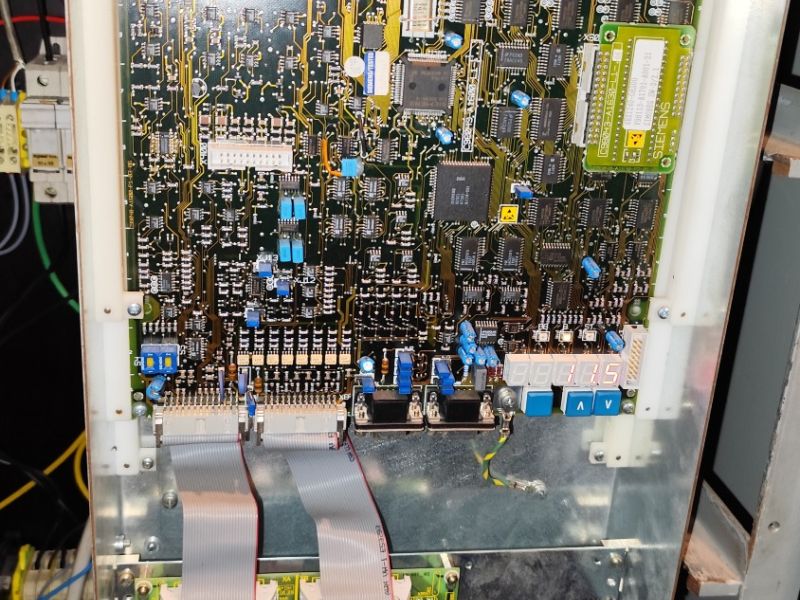

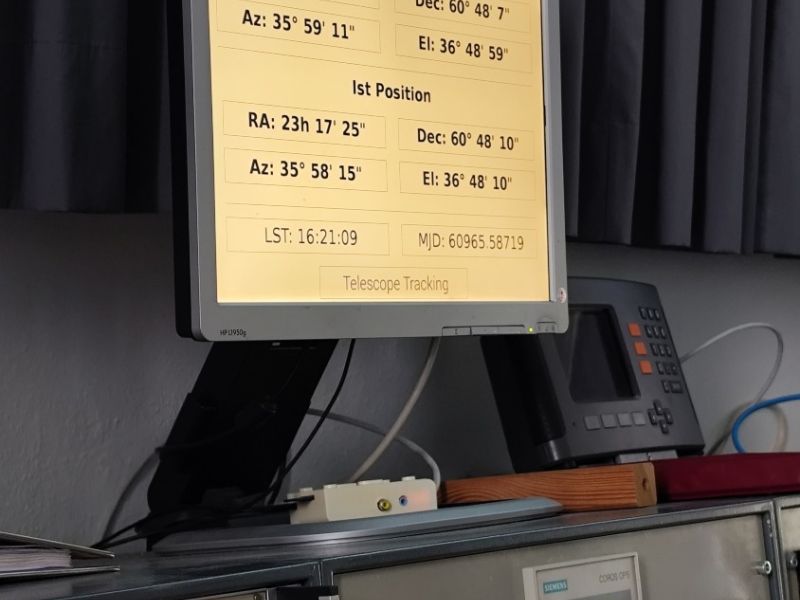

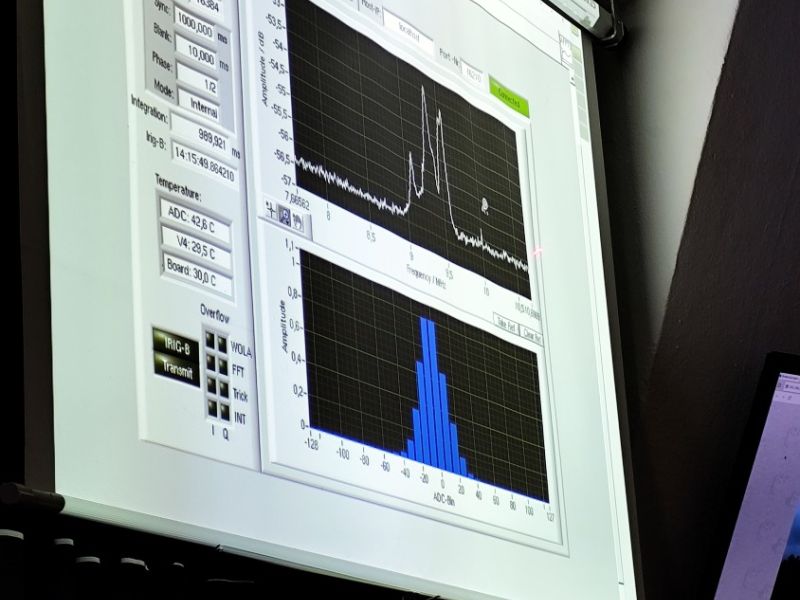

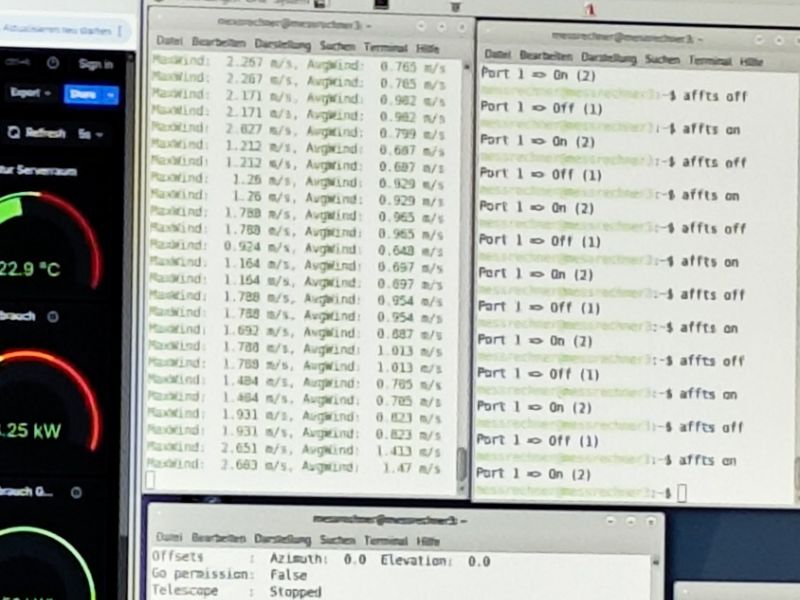

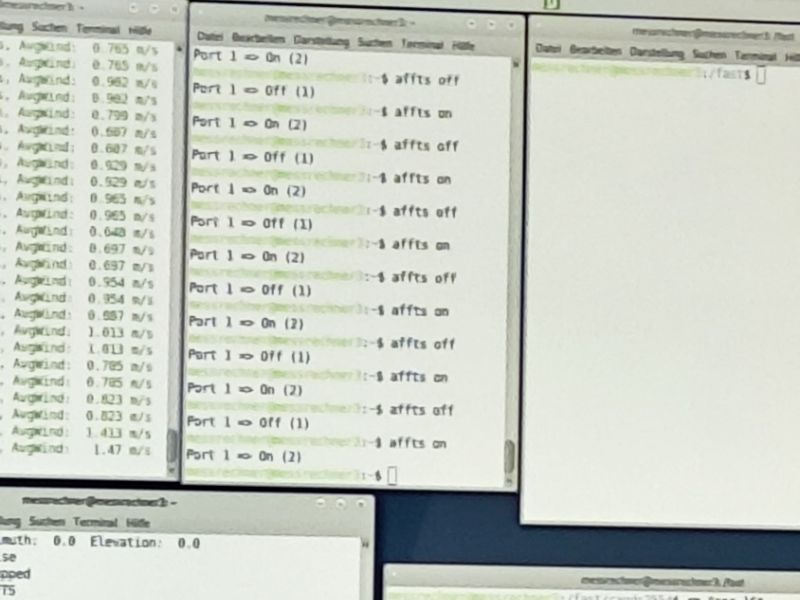

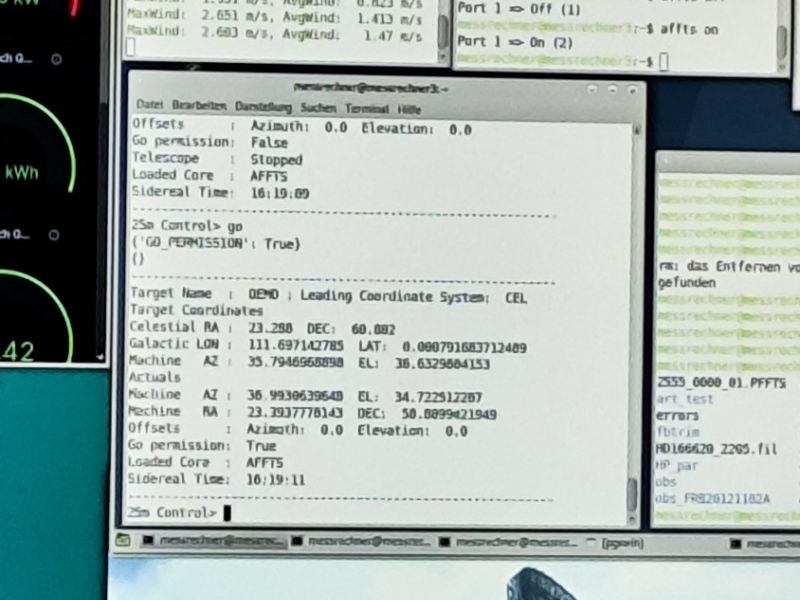

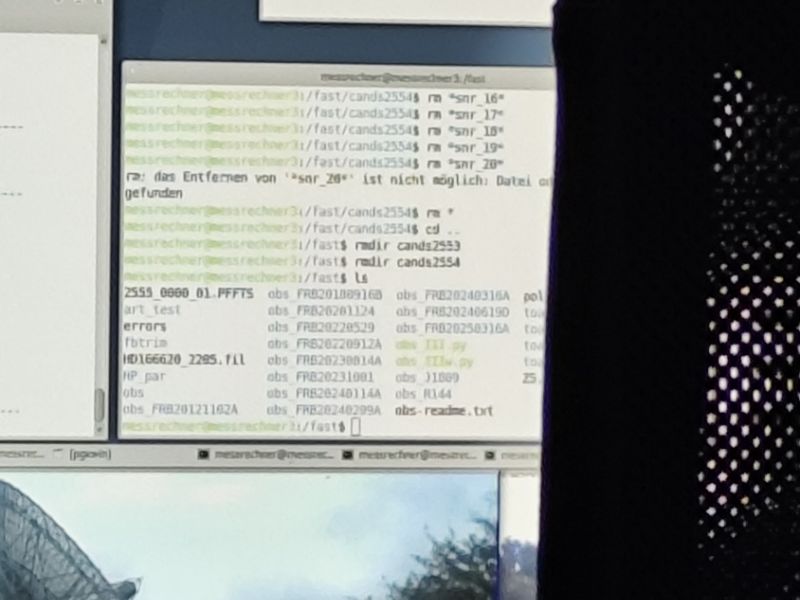

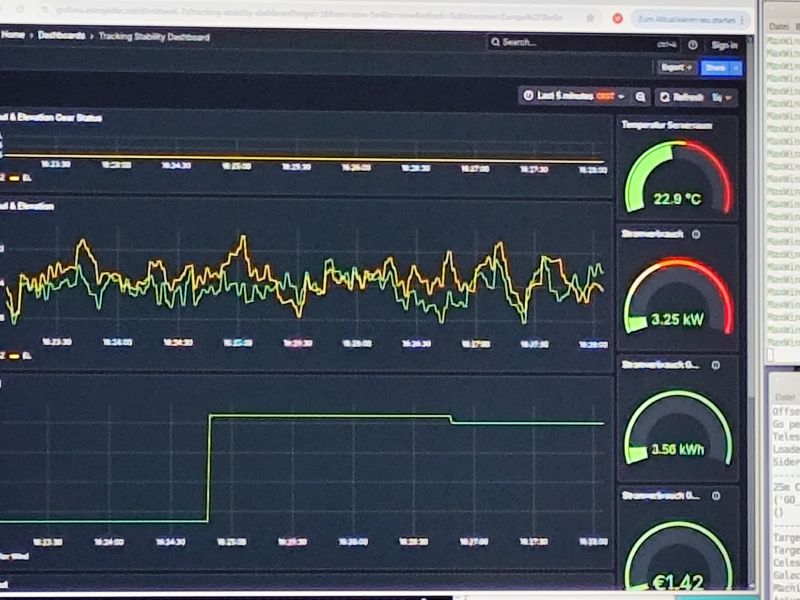

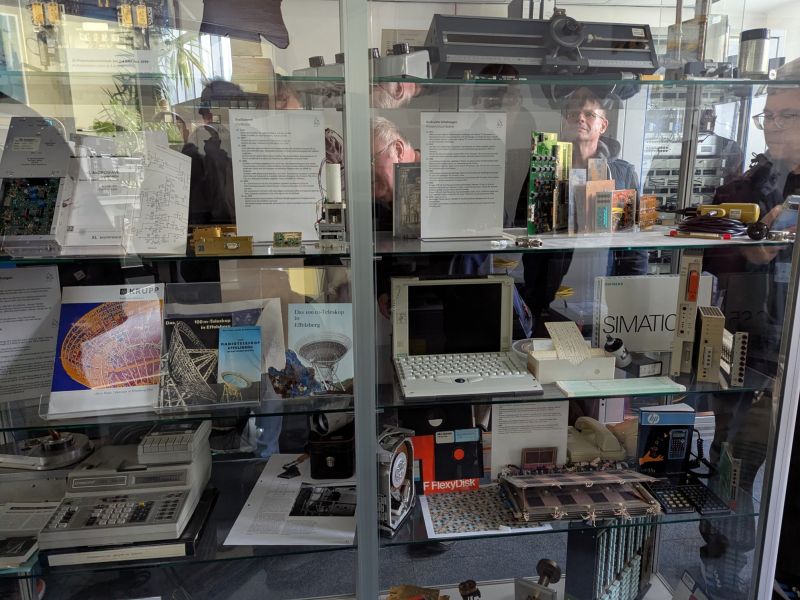

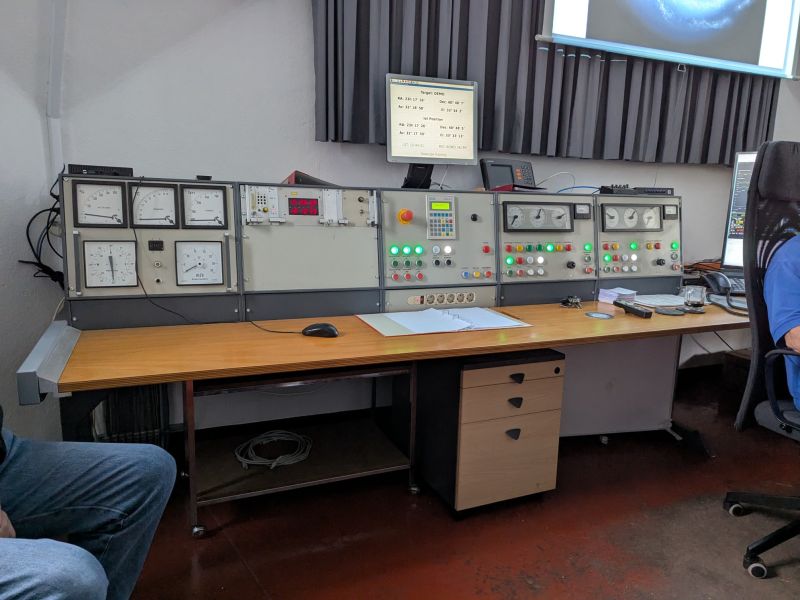

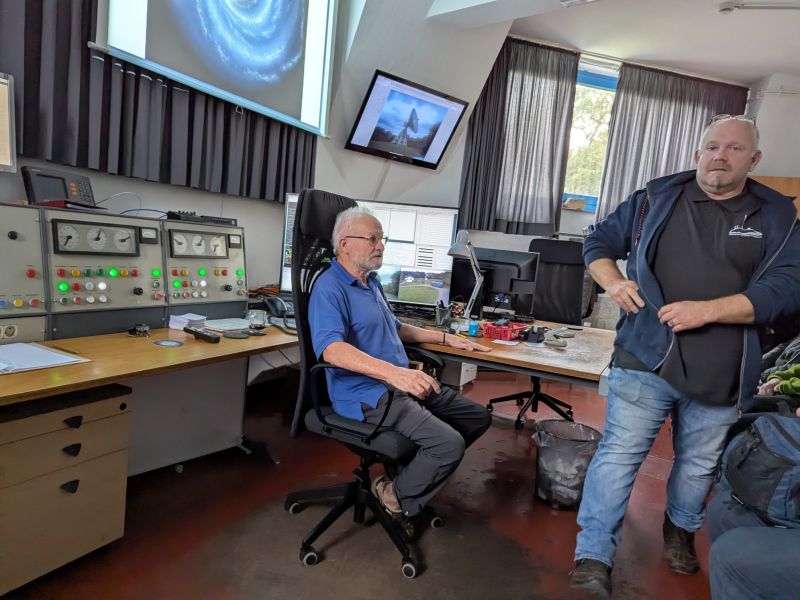

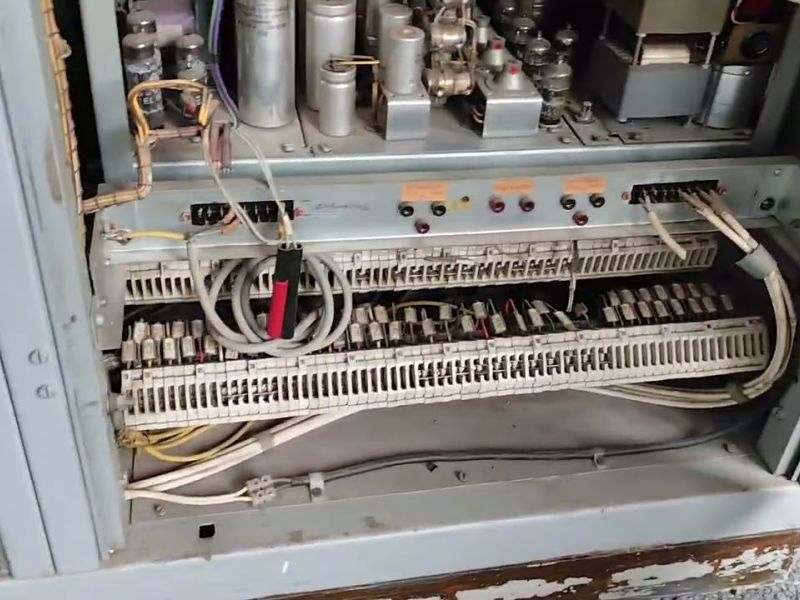

In der Kommandoleitstelle durften wir live miterleben, wie das gigantische Teleskop auf eine neue Beobachtungssequenz ausgerichtet wurde. In den Ausstellungsräumen daneben konnten wir historische Empfangseinheiten, FPGA-Systeme und Rechenmodule bewundern. Während andernorts modernste Technik gefeiert wird, gilt sie in Effelsberg bereits als veraltet – das Niveau dort liegt weit über gängigen Standards.

Nach einer über zweistündigen, hochinformativen Führung stärkte sich die Gruppe im traditionsreichen Restaurant „Em Höttchen“ in Bad Münstereifel, bevor es zum zweiten Highlight des Tages ging: dem Astropeiler Stockert.

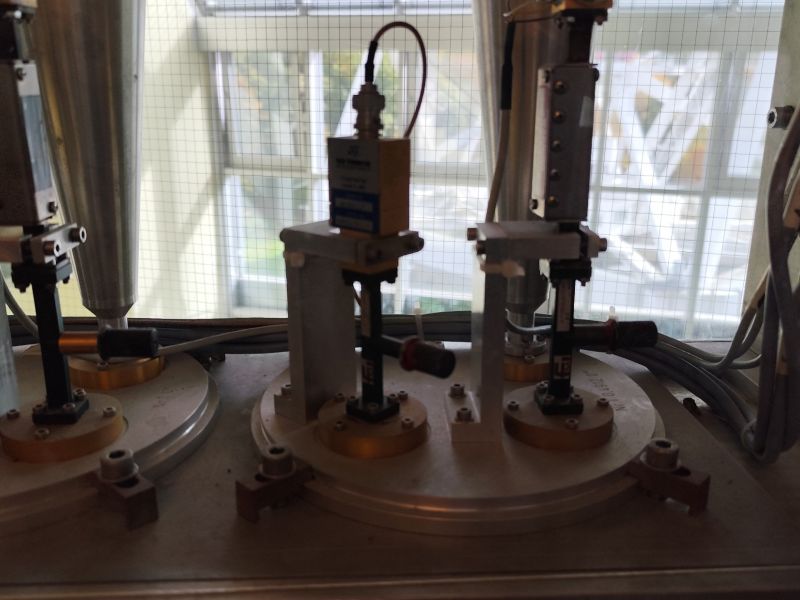

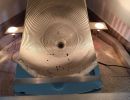

Der Astropeiler Stockert bei Bad Münstereifel war 1956 das erste große Radioteleskop Deutschlands und mit seinem 25-Meter-Spiegel der direkte Vorläufer von Effelsberg. Heute wird die Anlage von der Landesstiftung Nordrhein-Westfalen gefördert und vom Astropeiler Stockert e.V. betrieben. Das engagierte Team aus Funkamateuren und Wissenschaftlern hält das Teleskop nicht nur in Betrieb, sondern bietet auch Führungen und wissenschaftliche Unterstützung bei Forschungsprojekten. Neben dem großen Spiegel stehen dort noch ein 10-Meter- und ein 3-Meter-Teleskop sowie eine voll ausgestattete Amateurfunkstation zur Verfügung.

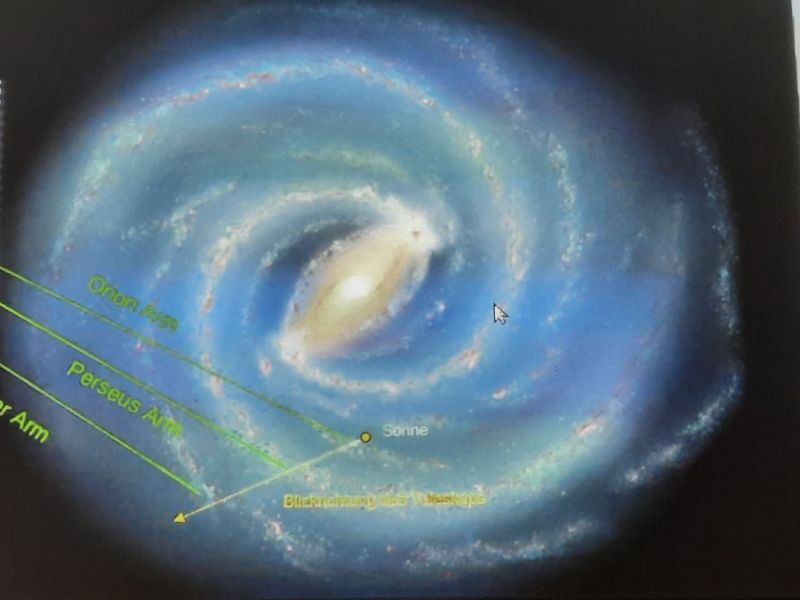

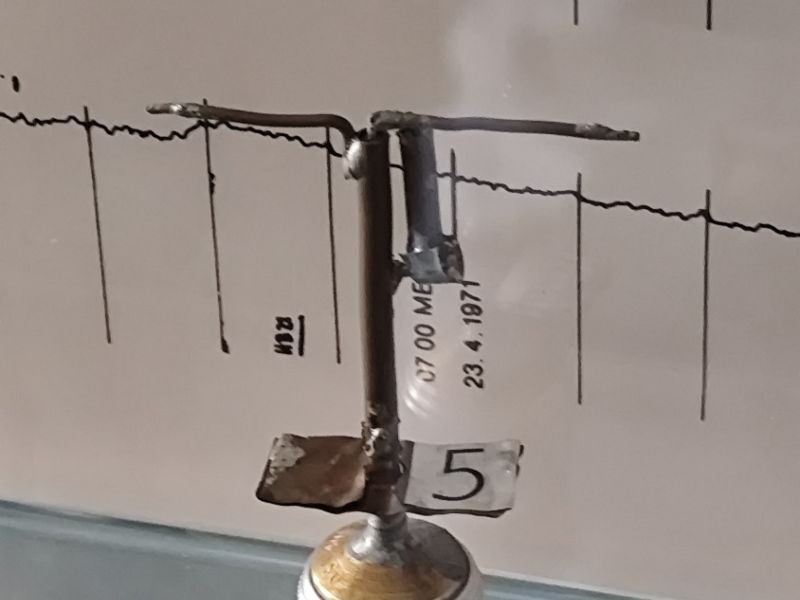

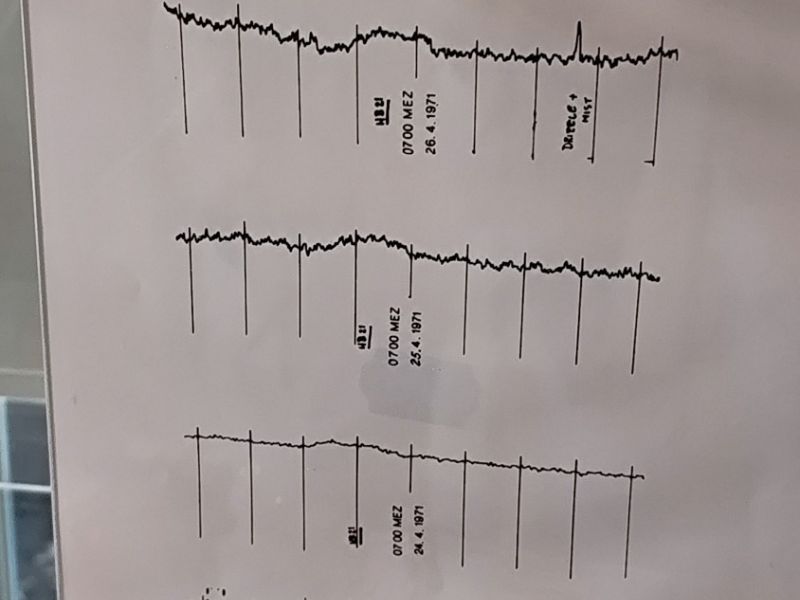

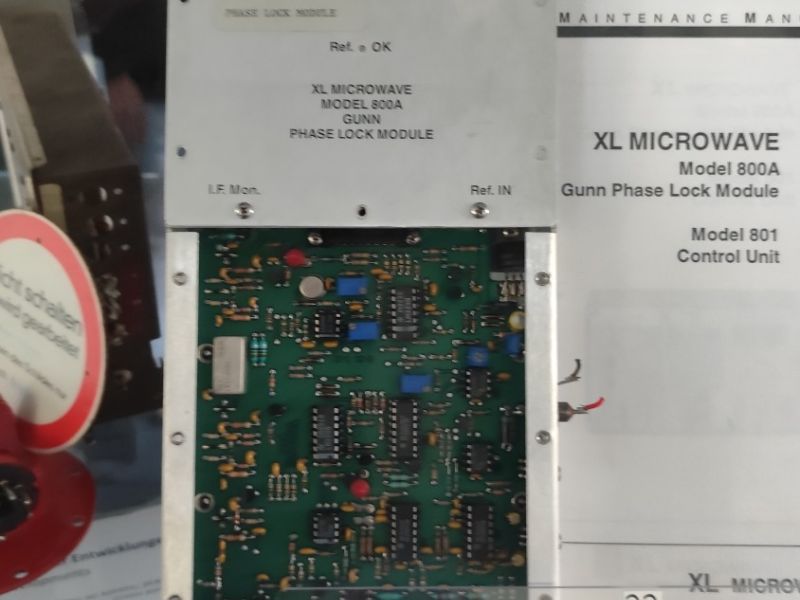

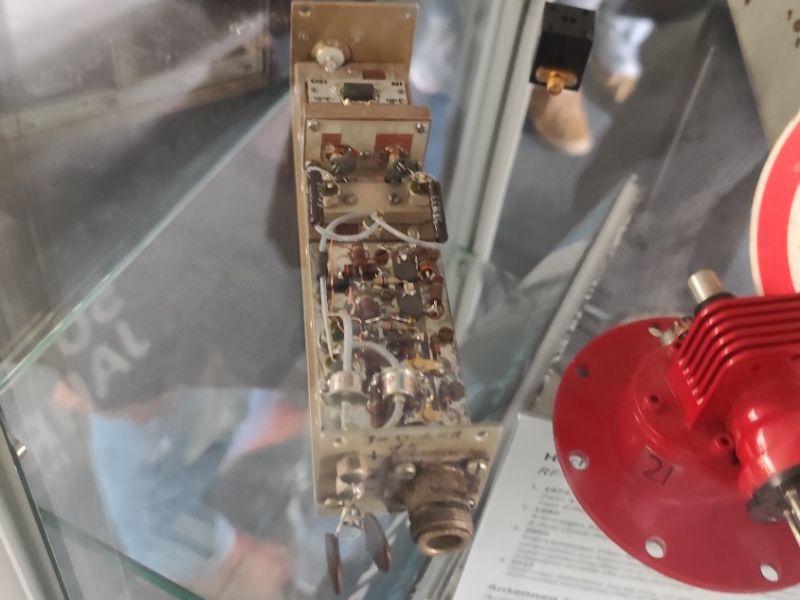

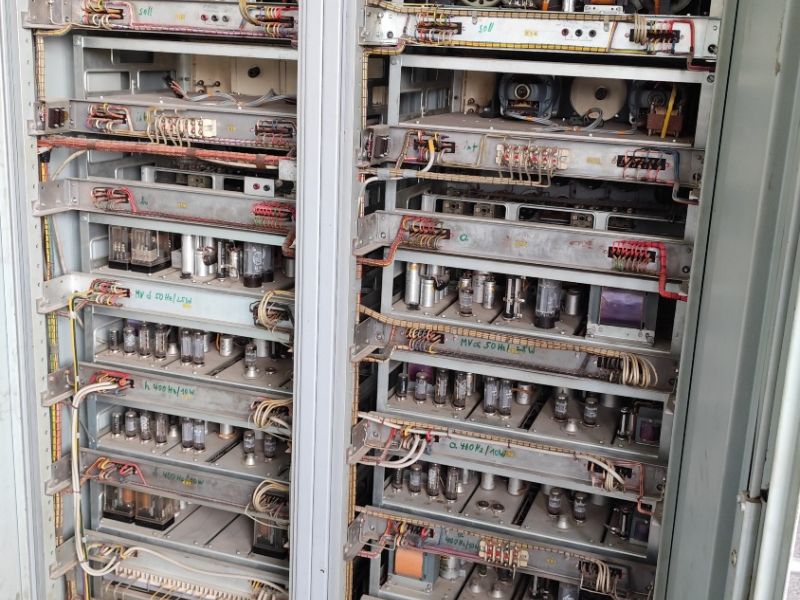

Im Kontrollraum konnten wir historische Geräte bewundern – darunter einen alten Röhrenrechner, der einst die Nachführung des Teleskops in Azimut und Elevation steuerte. Begeisterung weckten auch die alten Commodore PET 2001-Computer – ein nostalgisches Erlebnis, das bei manchem Besucher Erinnerungen an die Anfänge der Computertechnik weckte. Die Führer erklärten eindrucksvoll, wie man durch den Empfang der Wasserstoff-Emissionslinie bei 21 cm die Spiralstruktur unserer Milchstraße rekonstruieren konnte – ein Meilenstein der Radioastronomie.

Nach einer herzlichen Verabschiedung am Astropeiler und einer entspannten Rückfahrt kehrten wir gegen Abend zu unseren Ausgangsorten zurück. Alle Teilnehmenden waren sich einig: Dieser Tag war ein Erlebnis der besonderen Art – eine faszinierende Kombination aus Technik, Wissenschaft und Gemeinschaft.

Unser besonderer Dank gilt dem Team des Astropeiler Stockert e.V., das trotz einer einstündigen Verspätung unsererseits mit viel Geduld und Leidenschaft ein hervorragendes Programm geboten hat. Ebenso danken wir dem Max-Planck-Institut für Radioastronomie für die einmalige Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen eines der bedeutendsten Radioteleskope der Welt zu werfen.

-

mg

-

20251018

-

20251018

-

20251018

-

20251018

-

20251018

-

20251018

-

20251018

-

20251018

-

20251018

-

20251018

-

20251018

-

20251018

-

20251018

-

20251018

-

20251018

-

20251018

-

20251018

-

20251018

-

20251018

-

20251018

-

20251018

-

20251018

-

20251018

-

20251018

-

20251018

-

20251018

-

20251018

-

20251018

-

20251018

-

20251018

-

img

-

img

-

img

-

img

-

img

-

img

-

img

-

img

-

img

-

img

-

img

-

img

-

img

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

img 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251018

-

pxl 20251019

-

pxl 20251019

-

pxl 20251018

-

vid 20251018

-

vid 20251018

-

vid 20251018

-

20251018

-

vid 20251018

-

vid 20251018